Xavier Zubiri (1898–1983): El Filósofo Puro que Redefinió la Realidad desde la Inteligencia Sentiente

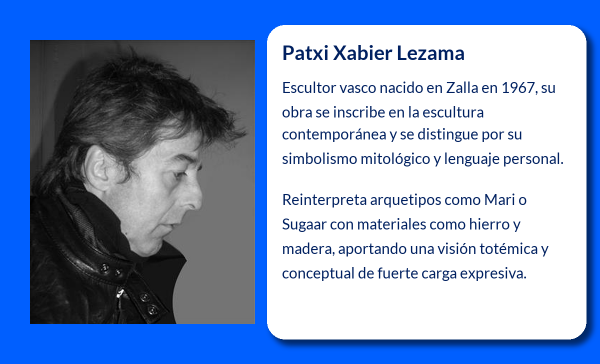

Xavier Zubiri Apalátegui nació el 4 de diciembre de 1898 en San Sebastián, Guipúzcoa, en el seno de una familia profundamente enraizada en la cultura vasca. Bautizado apenas un día después de su nacimiento en la parroquia de Santa María, creció en un ambiente bilingüe en el que el euskera era la lengua habitual tanto en casa como en su primer parvulario. Esta temprana inmersión en la lengua vasca no fue un mero dato anecdótico, sino que contribuyó a desarrollar en él una sensibilidad lingüística e intelectual que se manifestaría a lo largo de su vida en su interés por las lenguas antiguas y los problemas del lenguaje en la filosofía.

A partir de 1905, comenzó su educación formal en el Colegio de los Marianistas de San Sebastián. Allí inició un camino académico riguroso, culminando en 1915 con la obtención del título de bachiller en el Instituto de Enseñanza Media de su ciudad natal. La formación recibida en este entorno religioso y disciplinado no solo consolidó su conocimiento de las humanidades clásicas, sino que también lo orientó hacia una vocación filosófica y teológica temprana. En un contexto social donde el catolicismo aún dominaba las estructuras culturales e intelectuales, su ingreso al seminario era un paso natural, aunque posteriormente su evolución personal e intelectual lo llevaría a trascender este marco.

Ingreso en el Seminario Conciliar de Madrid y encuentro con Ortega y Gasset

En el otoño de 1915, Zubiri se trasladó a Madrid para ingresar en el Seminario Conciliar, institución en la que cursó, durante cuatro años, los estudios reglamentarios de filosofía y teología requeridos para la carrera eclesiástica. Su paso por este seminario coincidió con una época de efervescencia intelectual en España, en la que comenzaban a germinar los frutos del regeneracionismo cultural y los primeros signos de modernización del pensamiento.

Durante estos años, uno de sus profesores más influyentes fue Juan Zaragüeta, sacerdote y pensador que le introdujo en los entresijos de la filosofía escolástica. No obstante, la formación de Zubiri no se limitó a los cauces tradicionales. A la par que completaba su currículo eclesiástico, asistía a clases en la Universidad Central de Madrid, donde en enero de 1919 conoció a José Ortega y Gasset. Este encuentro marcaría un hito decisivo en su desarrollo intelectual.

Ortega era entonces una de las figuras centrales del pensamiento español. Su magisterio fue determinante para toda una generación de pensadores que intentaban superar el atraso filosófico de España mediante el contacto con las corrientes europeas. Aunque sus trayectorias divergieron con el tiempo —Zubiri adoptaría un camino más riguroso, radical y sistemático, mientras que Ortega se mantendría en una postura más literaria y ensayística—, la influencia inicial del autor de Meditaciones del Quijote fue fundamental para Zubiri. Ortega le abrió las puertas al pensamiento europeo contemporáneo, especialmente al neokantismo, a la fenomenología y al idealismo alemán, despertando en él una inquietud que pronto lo llevaría más allá de las fronteras españolas.

Estudios europeos: Lovaina y Roma

Impulsado por su sed de conocimiento, en 1920 Zubiri se trasladó a Lovaina (Bélgica), centro neurálgico del neoescolasticismo católico impulsado por el cardenal Mercier. En el Instituto Superior de Filosofía se doctoró en filosofía católica, al tiempo que se familiarizaba con el llamado realismo crítico promovido por esta institución. Sin embargo, su paso por Lovaina fue también un período de confrontación intelectual. Pese a su admiración inicial, pronto se convenció de que el realismo crítico que allí se enseñaba era, en sus palabras, un “realismo sedicente y difunto”. En su tesis de licenciatura, Le problème de l’objectivité d’après Ed. Husserl. I. La logique pure, dirigida por Léon Noël, dejaba entrever una clara orientación hacia la fenomenología husserliana, lo que demostraba ya un distanciamiento temprano de los postulados tomistas.

Ese mismo año, y con licencia para ausentarse temporalmente de Lovaina, Zubiri viajó a Roma. Allí se doctoró en teología en el prestigioso Collegium Theologicum Romanae Universitatis, superando un examen extraordinario en noviembre de 1920. Esta formación teológica complementó su ya sólido bagaje filosófico, convirtiéndolo en un pensador versado tanto en la tradición católica como en las corrientes filosóficas emergentes.

Regresó a Lovaina a comienzos de 1921 para culminar su licenciatura en filosofía, obtenida con gran distinción. Este año sería especialmente fecundo para su carrera: además de concluir sus estudios en Bélgica y Roma, Zubiri defendió en Madrid su tesis doctoral Ensayo de una fenomenología del juicio ante la Universidad Central, con Ortega y Gasset como ponente. El tribunal le otorgó la máxima calificación y, en octubre, recibió el premio extraordinario de doctorado.

Ese mismo año inició brevemente una carrera académica en la Universidad Central como auxiliar, cargo que abandonó en junio de 1923 para concentrarse en su trabajo personal. La renuncia a un cargo universitario en favor de un proyecto de pensamiento autónomo demuestra, ya en esta temprana etapa, su compromiso con una filosofía libre de las ataduras burocráticas o institucionales.

Zubiri no se limitó a lo filosófico. En el curso 1923-1924 se matriculó en la Facultad de Ciencias, en la sección de matemáticas. Esta incursión no fue un pasatiempo intelectual, sino un paso decisivo hacia la integración entre saber científico y filosófico que marcaría su obra futura. A diferencia de otros filósofos españoles contemporáneos, Zubiri comprendió que el pensamiento del siglo XX no podía ignorar los avances de la física y la matemática, y que una metafísica rigurosa debía dialogar con los saberes empíricos.

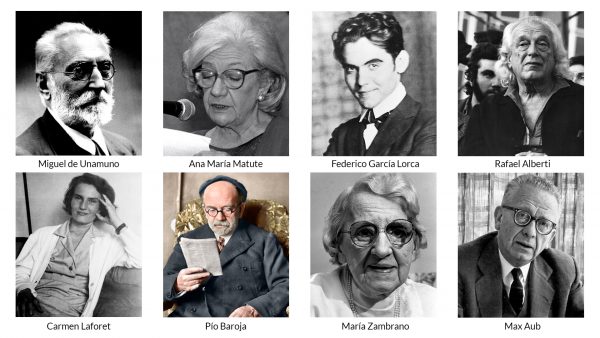

Esta actitud de apertura lo diferencia claramente de pensadores como Unamuno o Eugenio D’Ors, cuyas preocupaciones filosóficas quedaban en buena medida circunscritas al ámbito literario o existencial. Zubiri, por el contrario, perseguía una filosofía sistemática y científica, que, sin abandonar la metafísica, se construyera en diálogo con el mundo contemporáneo.

Una base sólida para la revolución filosófica

Hacia 1923, Xavier Zubiri había acumulado una formación excepcional. Hablaba varios idiomas, dominaba la teología católica, había leído a fondo a los clásicos griegos, se había doctorado en filosofía y teología, y comenzaba a adentrarse en el universo de las ciencias exactas. Esta combinación, inusual para un intelectual español de su tiempo, lo convertía en un pensador profundamente preparado para abordar una reforma filosófica de gran alcance.

Sus contactos con los grandes centros universitarios de Europa no solo le proporcionaron un bagaje erudito, sino que lo pusieron en sintonía con los debates fundamentales del pensamiento contemporáneo. A partir de esta sólida base, estaba listo para emprender un camino propio, independiente de las escuelas dominantes y alejado de los dogmatismos tradicionales. La etapa que seguiría, marcada por sus viajes a Alemania y su contacto directo con Husserl y Heidegger, supondría el inicio de una metamorfosis radical en su pensamiento, cuyos efectos se extenderían por el resto de su vida filosófica.

Cátedra, viajes y contacto con la fenomenología (1923–1936)

Primeros años como catedrático en Madrid

Tras la obtención del premio extraordinario de doctorado y su breve paso por la auxiliaría universitaria, Xavier Zubiri consolidó su carrera académica en noviembre de 1926 al obtener, mediante oposición y por unanimidad, la cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad Central de Madrid. Esta plaza, vacante tras la muerte de Adolfo Bonilla San Martín, representaba uno de los puestos más prestigiosos en el ámbito filosófico español. Zubiri inició su ejercicio como catedrático en enero de 1927, y aunque su actividad como profesor universitario no se extendería por muchos años, esta etapa fue crucial para establecer su presencia intelectual en el mundo académico.

Durante el curso 1927-1928, Zubiri comenzó a mostrar señales claras de que no deseaba limitarse a los cauces habituales del magisterio universitario. Su pensamiento, ya profundamente inquieto, no se conformaba con repetir las doctrinas tradicionales o limitarse al comentario de textos canónicos. La enseñanza era para él una actividad viva, una vía de investigación constante, pero también requería espacios de libertad que no siempre encontraba dentro de la estructura académica.

Su formación excepcional lo distinguía de sus colegas. En un contexto donde muchos catedráticos seguían aferrados al tomismo tradicional o al eclecticismo, Zubiri ya estaba al tanto de las corrientes filosóficas europeas más avanzadas. Dominaba el latín y el griego, y además había iniciado estudios serios de matemáticas. En su concepción, la filosofía no podía permanecer ajena a los avances científicos y a las metodologías rigurosas. Este perfil de pensador completo y exigente lo alejaba de muchos de sus contemporáneos.

Viajes a Alemania: Husserl, Heidegger y los físicos del siglo XX

Entre 1928 y 1931, Zubiri emprendió una serie de viajes de estudio que cambiarían para siempre su concepción filosófica. Durante tres cursos consecutivos residió en Alemania, primero en Friburgo, donde asistió a las clases de Edmund Husserl y Martin Heidegger, y luego en Berlín, donde amplió sus estudios en física teórica. Este trienio fue sin duda el más decisivo de su evolución intelectual.

Con Husserl, Zubiri se adentró de lleno en la fenomenología, el movimiento que había revolucionado la filosofía europea a comienzos del siglo XX. No obstante, no tardó en detectar las limitaciones del maestro alemán. La fenomenología, centrada en la conciencia intencional, no respondía a las exigencias ontológicas que él consideraba fundamentales. En este punto, su aproximación crítica se anticipaba ya a lo que sería su obra futura: una metafísica centrada no en la conciencia, sino en la realidad misma. Aunque Husserl fue importante como punto de partida, pronto quedó claro que no era el punto de llegada.

La figura de Heidegger, en cambio, lo marcó más profundamente. En Friburgo, Heidegger representaba una fuerza radical: su ruptura con la tradición metafísica y su reinterpretación del ser influenciaron fuertemente a Zubiri, aunque también en este caso, la influencia sería superada. Para Zubiri, Heidegger fue, como diría luego H. G. Gadamer, un “maestro del pensar y del enseñar”. La lectura ontológica que Zubiri hizo de Ser y tiempo le mostró un camino para salir del círculo idealista de la conciencia y volver a la realidad. Pero, a diferencia de Heidegger, no se interesó por el análisis existencial, sino que buscó una metafísica más radical y abierta a la ciencia.

En esos años de formación en Alemania, Zubiri no se limitó al campo filosófico. Su estancia en Berlín lo puso en contacto directo con los grandes nombres de la física contemporánea. En la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, estudió con tres premios Nobel: Max Planck, Erwin Schrödinger y Albert Einstein. Esta experiencia no fue simplemente formativa: le permitió incorporar a su filosofía una conciencia precisa de la estructura del conocimiento científico. La física moderna, con sus conceptos de relatividad, campo y energía, se convirtió en un componente esencial de su proyecto metafísico. En lugar de ver la ciencia como una amenaza para la filosofía, como era común en algunos círculos escolásticos, Zubiri la concibió como un desafío necesario y enriquecedor.

Regreso a España y consolidación en la Facultad-Laboratorio

Tras su regreso a España en 1931, Zubiri retomó la docencia en la Universidad Central. Allí se integró en la llamada Facultad-Laboratorio, una experiencia educativa impulsada por Manuel García Morente durante su decanato entre 1931 y 1936. Esta iniciativa coincidía con los vientos de renovación traídos por la Segunda República, y buscaba transformar la universidad española en un espacio moderno y abierto al pensamiento europeo.

Zubiri participó activamente en este impulso reformista, junto a figuras como Pedro Salinas, Ramón Menéndez Pidal y Blas Cabrera. Durante los veranos de 1933, 1934 y 1935, colaboró con ellos en los cursos de la Universidad Internacional de Santander, espacio donde la filosofía, la literatura y la ciencia convergían. Fue una etapa de intenso diálogo intelectual en la que se consolidó como uno de los referentes del pensamiento español.

No obstante, esta actividad pública contrastaba con su creciente deseo de profundización personal. Zubiri no era un filósofo mediático ni un conferenciante brillante. Su estilo era denso, abstracto, exigente. Prefería el retiro y el estudio a la exposición pública. Aunque participaba de los proyectos de reforma universitaria, comenzaba a distanciarse de las corrientes ideológicas del momento, mostrando ya una voluntad de independencia que se radicalizaría en los años siguientes.

Viaje a Roma y estudio de lenguas orientales

En 1935, Zubiri se trasladó a Roma con el objetivo de estudiar lenguas orientales. Ya dominaba el griego, el hebreo y el latín, pero su interés lo llevó más allá: estudió sumerio, acadio, hitita, iranio y arameo. Este interés no era meramente filológico, sino que respondía a una preocupación por las raíces religiosas y culturales de la humanidad. En este contexto, el orientalismo le proporcionaba un marco para repensar la experiencia religiosa y su lugar en la historia de la filosofía.

En Roma recibió la orientación de figuras destacadas como el jesuita Antón Deimel, experto en lengua sumeria, y Luis Palacios, hebraísta y arameísta español. Esta formación le permitió adentrarse en los textos más antiguos del pensamiento humano, desde una perspectiva no teológica, sino filosófica. La historia de las religiones se convirtió así en una dimensión clave de su reflexión posterior, no como un tema erudito, sino como parte del problema filosófico de Dios.

Fue también en Roma donde Zubiri contrajo matrimonio el 23 de marzo de 1936 con Carmen Castro, hija del reconocido historiador Américo Castro. Carmen se encontraba en Roma becada por la Junta para la Ampliación de Estudios, preparando su tesis doctoral. Esta unión marcaría un giro importante en la vida personal del filósofo, que abandonaría para siempre el camino eclesiástico.

Estancia en París y apertura al mundo intelectual europeo

En septiembre de 1936, tras estallar la Guerra Civil española, el matrimonio Zubiri-Castro se trasladó a París. Allí residieron en el Colegio de España hasta el otoño de 1938. Este período fue nuevamente intenso en contactos y aprendizajes. Gracias a la mediación de Blas Cabrera, Zubiri pudo asistir a clases con Luis de Broglie y compartir espacios de discusión con científicos como los Joliot-Curie, Cartan y otros investigadores de primer nivel.

Además, entabló amistad con Marcel Bataillon, Émile Benveniste, Jacques Maritain y otros orientalistas e intelectuales católicos que expandieron aún más su horizonte filosófico. En 1938, fue admitido como miembro de la Société Asiatique y recibió el diploma de Hautes Études. También impartió dos cursos en el Institut Catholique sobre historia de las religiones, prueba del creciente interés que despertaba su pensamiento entre los círculos más cultos de Europa.

La estancia en París no fue solo una continuación de su etapa alemana, sino también una ampliación de su campo de intereses: desde la ciencia y la filosofía hacia la religión, el lenguaje y la cultura. Esta riqueza de perspectivas iba gestando, silenciosamente, un sistema filosófico original, en el que lo real sería repensado desde la raíz.

En septiembre de 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio regresó a Madrid. Comenzaba una nueva etapa, marcada por el silencio, la marginalidad y la creación de una obra que aún estaba por venir.

El filósofo puro: sistema, estilo y pensamiento radical (1953–1980)

Una filosofía abierta a la ciencia y crítica con la tradición

Durante los años de maduración silenciosa que siguieron a su “exilio interior” en Madrid, Xavier Zubiri forjó uno de los proyectos filosóficos más ambiciosos, sistemáticos y originales del siglo XX hispano. A diferencia de otros pensadores que compartieron con él la influencia inicial de José Ortega y Gasset, como José Gaos, María Zambrano o Julián Marías, Zubiri se desvió radicalmente de la senda del raciovitalismo orteguiano, apostando por una filosofía de raíz ontológica y metafísica, pero profundamente articulada con el conocimiento científico y con una voluntad rigurosa de formalización.

Ya en sus años de formación había mostrado una preocupación singular por estar “a la altura de los tiempos”, expresión que tomaría de Martin Heidegger, pero que reinterpretaría a su modo. Para Zubiri, la filosofía no podía dar la espalda a los avances de la ciencia moderna; por el contrario, debía asumirlos como elementos constitutivos del pensamiento. En su ensayo “Nuestra situación intelectual”, el filósofo diagnosticaba tres peligros que amenazaban la vida del intelecto: la positivización del saber, la desorientación intelectual y la pérdida del sentido de verdad. Su propuesta consistía en superar estas amenazas no abandonando la ciencia, sino radicalizándola filosóficamente: integrarla como horizonte de la metafísica.

Esta actitud lo condujo a una comprensión del saber profundamente crítica. La ciencia, para Zubiri, no era una amenaza a la filosofía, sino una oportunidad de renovación. Pero esta integración no implicaba subordinarse al saber positivo; al contrario, exigía construir un nuevo modo de filosofar que estuviera a su altura en exigencia, rigor, objetividad y método. Por eso, en lugar de plegarse al empirismo, Zubiri optó por una metafísica de lo real: un pensamiento que no partía de la conciencia ni de la lógica, sino de la “impresión de realidad” que da origen a todo saber humano.

Este retorno a lo real como punto de partida lo llevó a reformular completamente el sentido de la metafísica, alejándose de cualquier forma de idealismo o de escolástica. Zubiri aspiraba a una filosofía que no se contentara con interpretar el mundo, sino que lo aprehendiera desde su estructura física, no como contenido de la conciencia, sino como actualidad sensible. Esta clave lo distanció no solo de Husserl y Heidegger, sino también de las corrientes neoescolásticas de su formación temprana.

Más allá de Ortega: ruptura con la Escuela de Madrid

A pesar de haber sido discípulo directo de Ortega, Zubiri nunca se acomodó en la órbita de la llamada “Escuela de Madrid”. Este término designa a un grupo de intelectuales surgidos en los años 30 que, bajo el influjo del raciovitalismo, trató de renovar la filosofía española. Entre sus miembros se contaban figuras tan notables como Manuel García Morente, José Gaos, María Zambrano, y el propio Zubiri. Sin embargo, si bien compartió el espíritu renovador del grupo, pronto tomó una dirección distinta.

Desde su regreso de Alemania en 1931, Zubiri había comenzado a separarse de Ortega. Aunque conservó siempre un profundo respeto por su maestro, el pensador vasco se mostró crítico con el estilo ensayístico, la falta de sistematicidad y las concesiones ideológicas del orteguismo. En contraposición, propuso una filosofía “pura”, entendida como actividad estrictamente pensante, sin mezclas con la literatura, la política o la moral.

Esta pureza lo llevó a distanciarse también de otros intelectuales españoles que alternaban la filosofía con el ensayo, la narrativa o la intervención pública, como Unamuno, Eugenio D’Ors o Joaquín Xirau. Para Zubiri, la filosofía debía ser autónoma, rigurosa y sistemática. Su objetivo no era influir en la opinión pública ni intervenir en los debates del momento, sino construir una metafísica radical y exigente, al margen de los discursos dominantes.

En este sentido, se acercaba más a la tradición filosófica griega, que concebía el filosofar como una forma de vida y una vía de acceso a la verdad. Pero a diferencia del platonismo o del aristotelismo clásico, Zubiri no partía de un sistema ya hecho, sino que construía uno propio, arraigado en la experiencia moderna, en el lenguaje de la ciencia, y en una comprensión renovada de la realidad.

Formación de su sistema filosófico y elaboración de una nueva metafísica

La elaboración de su sistema filosófico fue lenta, profunda y solitaria. A lo largo de más de tres décadas, Zubiri impartió cursos en la Sociedad de Estudios y Publicaciones gracias al mecenazgo de su amigo Juan Lladó. Estas clases, grabadas y transcritas en su mayoría, sirvieron de laboratorio intelectual donde fue desarrollando las bases de su pensamiento, muchas de las cuales verían la luz sólo después de su muerte.

Entre los temas centrales de su sistema se encuentra el problema de la realidad, que se convirtió en el eje estructurante de su metafísica. En lugar de definir lo real desde la conciencia o desde el ente lógico, Zubiri lo concebía como aquello que se presenta en la impresión: no lo pensado, sino lo aprehendido físicamente. La realidad, en este enfoque, no es una construcción mental ni un correlato lógico, sino lo que afecta a la inteligencia sentiente, es decir, la inteligencia unificada con la sensibilidad.

Este concepto clave —la inteligencia sentiente— constituye uno de los mayores aportes de Zubiri a la filosofía contemporánea. Lejos de las divisiones tradicionales entre sentir y pensar, cuerpo y mente, Zubiri propuso una estructura unitaria de la aprehensión: “inteligir es un modo de sentir y sentir es en el hombre un modo de inteligir”. En esta intuición radical, recogía indirectamente sugerencias de Aristóteles, pero las reformulaba desde una epistemología moderna en la que el dato primario no es ni la idea ni el juicio, sino la realidad tal como se presenta en la experiencia inmediata.

Este núcleo teórico se expresó en varias obras fundamentales. En 1962 publicó Sobre la esencia, texto en el que intentaba superar la metafísica tradicional de corte esencialista y desarrollar una concepción dinámica de lo real. Allí diferenciaba entre “sustantividad” y “esencia”, y analizaba cómo la realidad se estructura a través de la unidad formal de sus notas. Esta obra fue el primer gran hito de su sistema, y recibió críticas tanto de los herederos del idealismo como de los neoescolásticos.

A partir de los años 70, su producción se volvió más intensa. En Estructura dinámica de la realidad y Respectividad de lo real desarrolló una visión de la realidad como sistema de notas relacionadas dinámicamente. En sus cursos sobre el tiempo, el espacio y la materia —reunidos póstumamente en Espacio. Tiempo. Materia.— Zubiri mostró que su metafísica no era abstracta, sino profundamente enraizada en los problemas científicos y cosmológicos contemporáneos. Sus estudios sobre la realidad no sólo integraban la física y la biología, sino también la historia, la antropología y la religión.

Otra línea central de su pensamiento fue la reflexión sobre Dios. A diferencia de los enfoques teológicos tradicionales, Zubiri trató el problema de Dios como una cuestión filosófica, es decir, como parte del acceso humano a lo real. En una serie de trabajos titulados El problema de Dios, El problema teologal del hombre, y El hombre y el problema de Dios, abordó esta cuestión desde el concepto de “religación”: la experiencia radical del ser humano de estar en conexión con algo absoluto, no como un ente externo, sino como el fundamento de su propia realidad.

Frente a la visión teológica clásica, en la que Dios se presenta como causa o creador, Zubiri propuso una comprensión filosófica del problema teologal: no cómo existe Dios, sino cómo se experimenta como dimensión radical de la existencia. Esta perspectiva lo alejó tanto del ateísmo contemporáneo como de los dogmas religiosos, situándolo en un terreno único entre la filosofía de la religión y la metafísica.

Durante este período, su pensamiento adquirió también una dimensión antropológica. Aunque nunca escribió un tratado sistemático sobre el ser humano, dejó numerosos textos, cursos y conferencias dedicados al problema del hombre. Títulos como El hombre y su cuerpo, El origen del hombre, La dimensión histórica del ser humano o Sobre el Hombre muestran cómo para Zubiri la pregunta por lo humano era inseparable de la pregunta por la realidad. No se trataba de estudiar al hombre como especie o como sujeto psicológico, sino como realidad radical, como animal de realidades.

Todo su pensamiento, en definitiva, apuntaba hacia una metafísica no dualista, en la que cuerpo y mente, sentir e inteligir, realidad y verdad, no fueran compartimentos separados, sino dimensiones entrelazadas de una experiencia unitaria. Esta visión unificadora, construida con un esfuerzo personal inaudito y al margen de toda corriente dominante, convierte a Zubiri en un pensador solitario, pero profundamente innovador.

Al finalizar la década de 1970, su reconocimiento comenzaba a consolidarse. En 1979, fue condecorado por el presidente de la República Federal Alemana con el Das Grosse Verdienst Kreuz, la más alta distinción para quien no sea jefe de Estado. Era un homenaje simbólico: Alemania, la patria filosófica de su juventud, le rendía honores al pensador que había sabido asumir y superar sus más profundas herencias. Pero lo más importante aún estaba por llegar: la formulación final de su teoría del conocimiento, plasmada en la trilogía Inteligencia sentiente.

Momentos de crisis, retiro y culminación teórica (1980–1983)

La trilogía “Inteligencia sentiente” y su desarrollo final

En la última etapa de su vida, Xavier Zubiri consolidó la obra que había estado gestando a lo largo de décadas: su trilogía sobre la inteligencia sentiente, publicada entre 1980 y 1983. Esta serie de tres volúmenes —Inteligencia y realidad, Inteligencia y logos e Inteligencia y razón— constituye la culminación de su sistema filosófico y uno de los aportes más originales del pensamiento español contemporáneo.

Zubiri concibió la inteligencia humana no como una facultad separada del cuerpo, ni como una instancia puramente racional, sino como un modo de sentir que es también un modo de aprehender la realidad. Para él, toda intelección es un acto de aprehensión sentiente: la realidad no se nos presenta primero como objeto conceptual, sino como algo que afecta, que impresiona, que se impone sensiblemente. El primer momento del conocimiento no es la elaboración de un juicio o una representación, sino el impacto físico de lo real. De ahí el carácter “noérgico” que Zubiri atribuye a la aprehensión: una energía propia que conecta sentir e inteligir en una unidad inseparable.

Este planteamiento suponía una superación no sólo del racionalismo clásico y del idealismo moderno, sino también de la fenomenología husserliana y de la ontología heideggeriana. Mientras Husserl partía de la conciencia intencional como estructura primaria del saber, y Heidegger de la apertura existencial del Dasein al ser, Zubiri situaba el centro del conocimiento en la experiencia directa de la realidad como realidad. Esta reformulación lo alejaba incluso de sus propios maestros y lo acercaba, críticamente, a Aristóteles, en cuyo pensamiento encontró la noción germinal de que aisthesis —el sentir— podía ser también un modo de conocer.

En Inteligencia y realidad (1980), Zubiri establece las bases de su teoría del conocimiento. Allí expone la noción de “aprehensión primordial de realidad” como el acto fundamental de la inteligencia. En este acto, lo real se nos impone no como representación o construcción, sino como algo que se nos da con su propia fuerza. Esta aprehensión no es reflexiva ni discursiva: es directa, sentiente, previa a todo juicio. A través de esta experiencia originaria, la realidad aparece como realidad, como aquello que está “de suyo”, con independencia del sujeto que la aprehende.

El segundo volumen, Inteligencia y logos (1982), profundiza en el paso del sentir a la elaboración lingüística del saber. Aquí Zubiri examina cómo a partir de la aprehensión primordial se construyen los juicios, los discursos y las proposiciones. La función del logos —el lenguaje racional— no es crear la realidad, sino desplegarla en nuevas formas. No hay oposición entre sentir y pensar, sino una continuidad estructural. La filosofía occidental, en su opinión, ha sobrevalorado el logos como instancia suprema del conocimiento, olvidando que todo juicio parte de una aprehensión originaria.

Finalmente, en Inteligencia y razón (publicado póstumamente en 1983), Zubiri analiza la razón como facultad de retroceso, revisión y fundamentación de lo aprehendido. La razón no es una segunda instancia separada, sino un momento ulterior de la misma inteligencia sentiente que reposa en la experiencia primordial. En este volumen, Zubiri critica los excesos del racionalismo y defiende una razón enraizada en la experiencia: una razón que no construye el mundo, sino que se deja guiar por él.

Esta trilogía es, sin duda, la expresión más sistemática de su pensamiento. No sólo resume su obra anterior, sino que la reformula con una nueva claridad estructural. La idea de que “inteligir es un modo de sentir” atraviesa toda la obra y constituye una innovación radical respecto a las epistemologías dominantes. Al mismo tiempo, Zubiri ofrece una vía para rearticular la metafísica, no como una teoría del ser en abstracto, sino como una reflexión sobre la realidad tal como se nos da sentientemente.

Un legado en expansión: publicación de inéditos y nuevas generaciones

Durante los años en que trabajaba en esta trilogía, Zubiri se mantuvo fiel a su estilo de vida austero, centrado en el estudio, el pensamiento y la escritura. Su actividad pública era mínima, limitada a los cursos anuales de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, a los que asistía una audiencia reducida pero muy fiel. Estos cursos —más de veinte, muchos aún inéditos— constituyen una de las fuentes más valiosas para entender la evolución de su pensamiento.

A lo largo de su vida, publicó más de veinte libros y treinta artículos, muchos de ellos traducidos al alemán, francés, inglés e italiano. Además, escribió introducciones, epílogos y numerosos textos breves de alto nivel conceptual. Tras su muerte, sus discípulos y la Fundación Xavier Zubiri emprendieron una labor sistemática de publicación de sus obras inéditas, entre las que destacan títulos como Sobre la realidad (2001), Espacio. Tiempo. Materia (1996) y El hombre y Dios (2017).

Esta tarea de edición ha permitido que nuevas generaciones de filósofos, tanto en España como en América Latina y otros países, accedan a un pensamiento que, aunque profundamente español en su origen, es universal en su alcance. La filosofía de Zubiri, por su rigor, su profundidad ontológica y su apertura a la ciencia, ha encontrado eco en campos tan diversos como la epistemología, la filosofía de la religión, la antropología filosófica, la metafísica contemporánea y la teología crítica.

Su legado, además, ha sido objeto de congresos, seminarios, tesis doctorales y trabajos de investigación. Universidades como la de Deusto, la Complutense de Madrid o la Autónoma de Barcelona han desarrollado cátedras y líneas de estudio dedicadas a su pensamiento. También fuera de España, en instituciones como la Universidad Iberoamericana de México, su filosofía ha sido reconocida y difundida con entusiasmo.

Premios, homenajes y consagración pública

A pesar de su bajo perfil público, Zubiri recibió importantes reconocimientos en los últimos años de su vida. En 1953, con motivo de sus veinticinco años como profesor universitario, la revista Alcalá le dedicó un número-homenaje, al que contribuyeron colegas y antiguos discípulos. En 1968, al cumplir setenta años, se le rindió un homenaje más amplio, con aportaciones de figuras del exilio español, de la comunidad intelectual europea y de científicos españoles contemporáneos.

Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue su condecoración por parte del presidente de la República Federal Alemana, en noviembre de 1979, con la Cruz del Mérito (Das Grosse Verdienst Kreuz), la más alta distinción para civiles no jefes de Estado. El reconocimiento por parte del país en el que se había formado y del que había absorbido las bases de su pensamiento fue un acto de justicia histórica que él recibió con humildad, fiel a su carácter reservado.

El 1 de octubre de 1980, la Universidad de Deusto —la misma institución jesuita en cuya tradición se había educado— le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Teología. Este reconocimiento, proveniente del ámbito religioso, cerraba un círculo vital e intelectual: el joven seminarista que había cuestionado los límites de la escolástica era ahora honrado como maestro del pensamiento sobre Dios y la religión.

Finalmente, el 18 de octubre de 1982, apenas un año antes de su muerte, Zubiri recibió junto a su amigo Severo Ochoa el Premio Ramón y Cajal a la investigación, concedido por primera vez por el Ministerio de Educación y Ciencia. Este galardón, entregado por el propio rey de España, representaba el reconocimiento oficial a una vida dedicada a la investigación filosófica en su forma más exigente.

Crisis, enfermedad y muerte

A comienzos de 1983, la salud de Zubiri comenzó a deteriorarse. Aunque mantenía su actividad intelectual, su energía física disminuía progresivamente. Aun así, logró revisar y preparar la publicación del tercer volumen de su trilogía, Inteligencia y razón, que vería la luz póstumamente.

Falleció el 21 de septiembre de 1983 en Madrid, en el retiro de su hogar, donde había vivido décadas como un “exiliado interior”. Su muerte fue silenciosa, como había sido su vida, pero dejó tras de sí una de las construcciones filosóficas más sólidas, originales y radicales del pensamiento hispano del siglo XX.

Su entierro, aunque discreto, reunió a discípulos, intelectuales y admiradores de todo el país. La prensa nacional dedicó artículos y homenajes que, por fin, lo situaban en el lugar que merecía. Zubiri no sólo fue un filósofo profundo: fue un hombre fiel a su vocación, ajeno a las modas, a los reconocimientos fáciles y a las lógicas del poder cultural. En un siglo de convulsiones ideológicas y filosóficas, eligió la soledad del pensamiento riguroso, el compromiso con la verdad y la radicalidad ontológica.

Últimos ecos, reinterpretación y proyección filosófica: el legado de Xavier Zubiri

Publicación póstuma y el cuidado de un legado inédito

A la muerte de Xavier Zubiri en 1983, España perdía a uno de los pensadores más silenciosos pero sólidos de su historia contemporánea. Sin embargo, su desaparición física no marcó el fin de su presencia intelectual. Al contrario, fue el inicio de una nueva etapa en la que su obra —en gran parte inédita en vida— comenzó a ver la luz gracias al trabajo incansable de sus discípulos, especialmente a través de la Fundación Xavier Zubiri, que asumió la tarea de editar, clasificar y publicar sus manuscritos, grabaciones y cursos.

El volumen y la calidad del material inédito que dejó Zubiri sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Decenas de cursos grabados, notas preparatorias, manuscritos completos y fragmentos desarrollados en sus años de docencia privada comenzaban a emerger como parte de un proyecto filosófico que aún no se agotaba. Obras como Sobre la realidad (2001), Espacio. Tiempo. Materia (1996) o El hombre y Dios (2017) son sólo una muestra de la riqueza que conservaba su archivo personal.

Este legado inédito permitió apreciar que la trilogía Inteligencia sentiente, por monumental que fuera, no agotaba la riqueza conceptual del pensamiento zubiriano. Sus reflexiones sobre la realidad, el hombre, la religión, el lenguaje, la historia de la filosofía y la ciencia continuaban desarrollándose en otros textos, muchos de los cuales abrían nuevas líneas de interpretación o profundizaban en aspectos apenas esbozados en sus publicaciones anteriores. Así, la obra póstuma de Zubiri no se redujo a completar su sistema, sino que expandió sus fronteras, revelando un pensamiento en constante dinamismo.

Además, la edición crítica de sus textos estuvo acompañada de una notable labor de estudio e interpretación. Se organizaron congresos internacionales, jornadas académicas, mesas redondas y publicaciones colectivas dedicadas exclusivamente a su obra. Filósofos, teólogos, científicos y humanistas se interesaron por sus propuestas, creando una red transnacional de estudio que continúa hasta el presente.

Influencia filosófica en España y América Latina

El pensamiento de Zubiri, aunque inicialmente restringido a círculos selectos, se fue consolidando como una de las grandes referencias de la filosofía hispánica del siglo XX. A diferencia de figuras como José Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno, cuya proyección pública fue mayor pero más dispersa, la influencia de Zubiri se dio principalmente en ámbitos académicos y universitarios. Sin embargo, con el tiempo, su prestigio se amplió más allá de los límites de la filosofía profesional, siendo cada vez más citado y respetado como una voz singular, rigurosa y crítica.

En España, diversas universidades integraron el estudio de su obra en los programas de filosofía contemporánea, epistemología y metafísica. La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense, la Universidad de Deusto y otras instituciones comenzaron a formar especialistas en zubirianismo. Además, se impulsaron tesis doctorales y proyectos de investigación centrados en su pensamiento, consolidando así una escuela zubiriana sin ser una escuela dogmática.

Pero fue sobre todo en América Latina donde el pensamiento de Zubiri encontró uno de sus campos de mayor recepción. Países como México, Colombia, Perú, Chile y Argentina acogieron sus ideas con entusiasmo. Universidades como la Iberoamericana, la Pontificia Universidad Javeriana o la Universidad Católica de Chile incluyeron sus obras en los planes de estudio, mientras que investigadores latinoamericanos encontraron en su metafísica una herramienta para repensar críticamente las categorías occidentales desde contextos propios.

Parte del atractivo de Zubiri en el ámbito latinoamericano radicaba en su propuesta de una filosofía que no escapaba de la realidad, sino que partía de ella. Frente a las corrientes abstractas o eurocéntricas, su pensamiento se mostraba sensible a la historicidad, a la estructura real de las cosas y a la necesidad de pensar desde la propia situación. Su crítica al idealismo, su apertura a la ciencia, su concepto de “realidad sentiente” y su análisis de la religación como estructura del ser humano encontraron eco en sociedades que buscaban superar tanto el positivismo como el espiritualismo tradicional.

Además, su manera de abordar el fenómeno religioso desde una perspectiva filosófica y no confesional, con un profundo respeto por la experiencia de lo sagrado pero sin caer en dogmatismos, le ganó la atención de numerosos teólogos y pensadores religiosos que buscaban renovar el lenguaje de la fe sin traicionar el rigor filosófico.

Vigencia de su pensamiento en el siglo XXI

La filosofía de Zubiri ha demostrado una sorprendente capacidad para dialogar con los problemas filosóficos y científicos del presente. En un tiempo en el que la inteligencia artificial, la neurociencia, la epistemología naturalizada y la ontología crítica dominan el panorama del pensamiento, las categorías zubirianas ofrecen herramientas conceptuales potentes para pensar lo real sin disolverlo en construcciones lingüísticas ni reducirlo a meros procesos neurobiológicos.

Su idea de que la realidad no es un producto de la mente, sino algo que se impone sentientemente, puede ser leída hoy como una anticipación de ciertos desarrollos contemporáneos en filosofía de la percepción, fenomenología del cuerpo y estudios de la cognición encarnada. Así mismo, su insistencia en la necesidad de integrar el saber científico con la reflexión filosófica —sin subordinar la una a la otra— encuentra eco en propuestas actuales de interdisciplina entre filosofía, física, biología y tecnología.

El concepto de “inteligencia sentiente”, por ejemplo, ha sido explorado en el ámbito de la filosofía de la mente como una posible vía para superar la vieja dicotomía entre razón y emoción, entre cuerpo y mente. Investigadores en neurofenomenología y teoría del conocimiento han comenzado a encontrar en Zubiri una fuente de inspiración para pensar la experiencia cognitiva como unidad sentiente de aprehensión.

Por otra parte, su crítica a las metafísicas escolásticas o idealistas, así como su voluntad de construir una metafísica intramundana, han sido aprovechadas por pensadores que exploran una ontología no esencialista, basada en la complejidad, la emergencia y la contingencia de los procesos reales.

Zubiri no fue un filósofo de respuestas fáciles ni de sistemas cerrados. Su obra permanece abierta, como él mismo reconocía, a la reelaboración, a la corrección, a la actualización. Por eso, en un mundo donde el pensamiento tiende a polarizarse entre dogmatismo y relativismo, su enfoque ofrece una tercera vía: una filosofía rigurosa, crítica y abierta a la realidad, sin renunciar ni a la razón ni a la experiencia.

Testimonios y reinterpretaciones filosóficas

Numerosos pensadores contemporáneos han valorado el aporte de Zubiri en distintas líneas. El teólogo catalán Raimon Panikkar, por ejemplo, reconoció en él una de las mentes más lúcidas del pensamiento religioso no confensional. El filósofo mexicano Ramón Xirau destacó la coherencia interna y la profundidad de su proyecto metafísico, y el español Emilio Lledó subrayó su rigor conceptual y su distancia crítica respecto a las modas intelectuales.

Julián Marías, antiguo discípulo de Ortega, aunque tuvo diferencias con Zubiri, reconocía en él una “honestidad filosófica inquebrantable” y una capacidad única para pensar desde los fundamentos. Incluso críticos de su estilo o de su densidad argumentativa han tenido que reconocer la originalidad de su propuesta.

En la actualidad, pensadores jóvenes, especialmente interesados en la intersección entre filosofía, ciencia y religión, continúan redescubriendo la vigencia de su obra. Revistas filosóficas, seminarios internacionales y foros digitales han comenzado a difundir sus ideas en nuevas generaciones que ven en Zubiri una alternativa sólida frente al pensamiento superficial o fragmentado de nuestra época.

Un filósofo fuera del tiempo, dentro de la realidad

Xavier Zubiri fue un filósofo que decidió pensar desde la raíz, sin concesiones, sin atajos y sin componendas. A lo largo de más de sesenta años de actividad intelectual, construyó una obra que no responde a los cánones habituales de las escuelas filosóficas. No fundó una corriente, no se identificó con una tradición concreta, no cultivó discípulos a la manera escolástica ni buscó notoriedad pública. Su vida fue la de un pensador silencioso, retirado, dedicado por completo al acto de pensar.

Y sin embargo, su legado crece con el tiempo. En un siglo marcado por la fragmentación del saber, por la banalización de la cultura y por la crisis de los fundamentos, Zubiri propuso una filosofía que, sin nostalgias ni dogmas, vuelve a lo real como principio y fin del pensar. Una filosofía que no teme a la ciencia, que abraza el rigor y que exige del lector un compromiso total con la inteligencia y con la vida.

Zubiri murió en 1983, pero sus palabras, sus ideas, su sistema y su actitud filosófica siguen desafiando a quien se acerque a ellas con honestidad. Más allá de las etiquetas, fue —como se ha dicho con justicia— “el primer filósofo puro de España”. Y también uno de los más radicales, más exigentes y más necesarios de nuestro tiempo.

MCN Biografías, 2025. "Xavier Zubiri (1898–1983): El Filósofo Puro que Redefinió la Realidad desde la Inteligencia Sentiente". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/zubiri-apalategui-xavier [consulta: 4 de febrero de 2026].