José Agustín Goytisolo (1928–1999): Poeta y narrador comprometido con la lírica española contemporánea

Barcelona en el siglo XX: entorno político y cultural

José Agustín Goytisolo nació en Barcelona en 1928, en un periodo de inestabilidad política y social en España. Su ciudad natal, capital de Cataluña, fue testigo de profundas transformaciones a lo largo del siglo XX, tanto a nivel social como cultural. En los años 20 y 30, Barcelona era un hervidero de ideas republicanas y de movimientos de vanguardia, mientras que la Guerra Civil Española (1936-1939) dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. Esta guerra civil no solo dividió a las familias, sino que también afectó profundamente la identidad cultural y política de España.

El régimen franquista, que se instauró tras la victoria de los nacionales en 1939, significó el fin de la Segunda República y una larga dictadura que restringió las libertades políticas, sociales y culturales en todo el país. En este contexto, Barcelona, pese a ser una ciudad con una fuerte identidad catalana, vivió bajo una represión de la lengua y las costumbres locales, al mismo tiempo que se convertía en un refugio para intelectuales y artistas que se oponían al franquismo. Así, la Barcelona de mediados del siglo XX fue el epicentro de una lucha cultural, en la que Goytisolo, en particular, jugaría un papel destacado como poeta y escritor.

La posguerra y la dictadura franquista en España

La posguerra española, especialmente durante las décadas de 1940 y 1950, fue una etapa de gran represión. España vivió aislada internacionalmente, mientras el franquismo mantenía su régimen autoritario. La censura limitaba la expresión artística y literaria, y los escritores se vieron obligados a navegar en un entorno de gran incertidumbre. Sin embargo, fue también un periodo de efervescencia cultural para aquellos que se enfrentaban al régimen a través de la poesía y la literatura, y la llamada “Generación de los 50” emergió como una respuesta a las restricciones de la época.

El contexto social y político de la España franquista fue clave en el desarrollo de la obra de Goytisolo. Si bien su poesía comenzó influenciada por los valores de la Generación del 27, su paso por el grupo de los poetas de los 50 lo llevó a una mayor introspección, en busca de una poesía más personal y alejada de la denuncia explícita de la opresión. A lo largo de los años, su evolución poética se vio marcada tanto por la crítica social como por una profunda reflexión sobre el lenguaje y la forma.

Orígenes familiares y primeras influencias

La familia Goytisolo y su legado literario

José Agustín Goytisolo provenía de una familia de tradición literaria. Su hermano menor, Juan Goytisolo, también escritor y novelista, es conocido por su labor en la narrativa y su firme postura contra el régimen franquista. Además, su hermano Luis Goytisolo continuó con una obra literaria de gran calado en la narrativa y crítica literaria. Así, la familia Goytisolo fue una de las más influyentes en el panorama cultural de España en el siglo XX.

A pesar de que José Agustín comenzó su carrera literaria en solitario, el entorno familiar y la relación con sus hermanos jugaron un papel crucial en su formación. El ambiente intelectual en el que creció, rodeado de escritores y pensadores, cimentó su amor por las letras y su sentido de pertenencia a una tradición literaria que se extendía más allá de las fronteras españolas.

Relación con sus hermanos Juan y Luis Goytisolo

La influencia de los hermanos Goytisolo en su obra fue mutua y profunda. Mientras que Juan se inclinaba por la novela y las cuestiones sociales y políticas, Luis se decantaba por una prosa más reflexiva y filosófica. José Agustín, por su parte, se dedicó principalmente a la poesía, pero su obra no fue ajena a las influencias de sus hermanos, especialmente a las tensiones políticas que definieron sus respectivas producciones. De hecho, la relación entre los tres fue de colaboración e intercambio intelectual constante.

Sin embargo, cada uno de los Goytisolo siguió un camino propio, marcando su estilo particular. Mientras que Juan y Luis se aproximaban más a la narrativa, José Agustín se destacó por su poesía profunda y comprometida, que abordaba la reflexión sobre la guerra, el exilio, la identidad y la libertad, utilizando una lírica que evolucionó considerablemente con el paso de los años.

Formación académica y primeros intereses literarios

Estudios y primeros pasos en el mundo literario

José Agustín Goytisolo, como muchos de su generación, comenzó su formación literaria en un contexto de censura y control político. Se trasladó a Madrid para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Central, donde empezó a gestar su vocación literaria, rodeado de una atmósfera intelectual que le permitió adentrarse en los grandes movimientos poéticos de la época. A pesar de las dificultades del momento, en Madrid conoció a varios escritores de la Generación del 50, lo que marcaría su posterior integración en este grupo.

En los años 50, la censura aún limitaba mucho la expresión cultural, por lo que los escritores jóvenes de la época tuvieron que encontrar modos de hacer llegar sus obras al público. Goytisolo, aunque influido por la poética social de los primeros años, pronto se distanció de una poesía meramente de denuncia y comenzó a explorar otras posibilidades del lenguaje y de la forma poética.

Influencias tempranas y el despertar de su voz poética

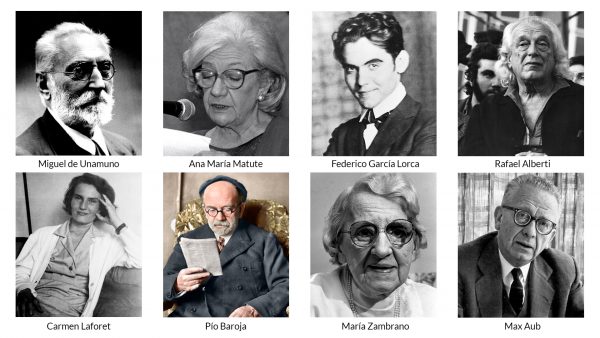

En sus primeros escritos, Goytisolo se vio influenciado por los poetas de la Generación del 27, como Federico García Lorca y Rafael Alberti, pero también por la corriente existencialista y la poesía social que definió a la generación anterior. A través de obras como El retorno (1955), Goytisolo comenzó a explorar la lucha interna entre la necesidad de expresar la angustia social y su afán por lograr una estética propia.

Este proceso de búsqueda, propio de los poetas de su generación, se caracterizó por un intento de superar la poesía social en favor de una mayor complejidad formal y temática, sin renunciar a la crítica hacia la realidad que los rodeaba. En sus primeros poemas, las referencias a la guerra civil y a la represión social eran claras, pero ya comenzaba a vislumbrarse en su obra una mayor introspección y una reflexión sobre el lenguaje mismo, más que sobre las temáticas externas.

Primeros años de escritura y las inquietudes iniciales

El primer gran hito en la carrera de Goytisolo fue la publicación de El retorno (1955), un libro que se inscribe en la poesía social de la época, aunque con una sensibilidad diferente a la de sus contemporáneos. En este libro, el poeta se adentra en la reflexión sobre la Guerra Civil y sus consecuencias, pero desde una óptica personal y emocional. La condena de la violencia y de la guerra se expresa no solo en términos de denuncia, sino también como un ejercicio de exorcización de los propios demonios familiares y nacionales.

Goytisolo también escribió sobre la vida bajo la dictadura franquista, no solo desde un punto de vista ideológico, sino también en términos de las luchas internas que todos los españoles enfrentaban al vivir en un régimen de represión. Su poesía estaba impregnada de una crítica al autoritarismo, pero también de una búsqueda por encontrar valores humanos más universales, algo que marcaría su estilo a lo largo de toda su obra.

El ingreso en la Generación de los 50

La llegada de Goytisolo al panorama literario fue simultánea con la aparición de la llamada “Generación de los 50”, un grupo de poetas que, si bien en sus primeros momentos se alinearon con la poesía social, pronto comenzaron a distanciarse de la denuncia directa para explorar nuevas formas de expresión. La influencia de este grupo fue decisiva para Goytisolo, ya que con ellos compartió tanto el compromiso con la realidad social de la época como la búsqueda de una poética más libre y experimental.

Así, Goytisolo se consolidó como una de las figuras más relevantes de este grupo, no solo por su calidad poética, sino también por su constante evolución, que lo llevaría a una lírica más profunda y personal. Su obra se convirtió en un testimonio de los cambios que vivió la sociedad española a lo largo de las décadas posteriores a la Guerra Civil, y de las transformaciones de la poesía misma.

Los comienzos de su carrera literaria

José Agustín Goytisolo irrumpió en el panorama literario español a mediados de la década de los años 50 con su primer libro de poemas, El retorno (1955). Este volumen, publicado bajo la editorial Rialp, situó a Goytisolo entre los poetas de la “Generación de los 50”, aunque su obra se distingue por una cierta melancolía introspectiva que marcaba la distancia con otros autores de la misma hornada.

El retorno es una obra que, en gran parte, mantiene la tradición de la poesía social española, una corriente literaria que había sido popularizada por autores como Luis Cernuda o Blas de Otero. Los primeros poemas de Goytisolo abordan la violencia, la opresión y las huellas dejadas por la Guerra Civil Española, pero lo hacen a través de una voz más personal y de una reflexión sobre el individuo frente a la guerra y el conflicto. A lo largo del libro, se aprecia una mezcla entre la denuncia social y la introspección psicológica, una característica que marcaría a Goytisolo a lo largo de toda su carrera.

La guerra no solo aparece como un tema de la historia, sino como una experiencia interna, vinculada a los recuerdos, al dolor personal y colectivo, y a la reflexión sobre la identidad. De esta manera, Goytisolo consigue fusionar la crítica política con la poesía más personal y subjetiva, dando lugar a una obra de gran fuerza emocional y una voz propia en el panorama de la poesía contemporánea.

Salmos al viento (1958) y Claridad (1960)

El éxito de El retorno permitió que Goytisolo continuara con su labor poética, publicando dos nuevos libros que consolidaron su figura en la poesía española: Salmos al viento (1958) y Claridad (1960). Estos dos títulos representan una evolución en su estilo, ya más distante de la denuncia social explícita y con una mayor preocupación por la forma y el lenguaje.

En Salmos al viento, Goytisolo experimenta con la musicalidad y la expresión lírica, sumergiéndose en un lenguaje más simbólico y abstracto. Aunque todavía permanece en la línea de la poesía social de su generación, su mirada se torna más introspectiva y menos política. Aquí, la crítica a la opresión sigue siendo central, pero se hace de forma más sutil y menos directa, y se ahonda más en la experiencia emocional de la palabra.

Con Claridad (1960), Goytisolo alcanzó un mayor nivel de madurez. Este libro marca un cambio definitivo hacia una poesía más formalmente compleja, que busca un equilibrio entre la claridad del lenguaje y la profundidad de la reflexión. Su estilo se va alejando de la poesía meramente política para entrar en un terreno más lírico, en el que se hace un uso más consciente y estético de las palabras. La obra también ofrece una visión de los desengaños personales y de los conflictos internos que, más allá de la sociedad española, afectan al individuo en su lucha por encontrar sentido en un mundo desolado y fragmentado.

Consolidación en la década de 1960

La madurez en la poesía con Algo sucede (1968)

Fue en la década de los años 60 cuando Goytisolo alcanzó la plena madurez como poeta. Su obra Algo sucede (1968) está considerada por la crítica como su mejor trabajo y como uno de los libros más destacados de la poesía española de la época. Con esta obra, Goytisolo ya no solo muestra una mayor complejidad formal, sino que su poesía refleja un giro hacia una mayor introspección filosófica, haciendo de su obra un testimonio de la evolución del pensamiento poético y humano en un contexto de creciente represión política y social.

El título de Algo sucede refleja muy bien el tono de la obra: el poeta expresa la sensación de que hay un cambio en su percepción del mundo y de sí mismo. Sus poemas son ahora más reflexivos y menos propensos a la denuncia explícita, buscando una mayor profundidad en el análisis del ser humano, de sus emociones y de su relación con la sociedad.

La famosa composición «Palabras para Julia» y su impacto

Dentro de este libro se incluye uno de los poemas más emblemáticos de la poesía española del siglo XX: “Palabras para Julia”. Este poema, escrito para su hija, quien tenía solo siete años en ese momento, refleja la preocupación de Goytisolo por el futuro de la juventud y la crítica al mundo que les estaba siendo legado. “Palabras para Julia” no solo es una reflexión sobre el paso del tiempo, sino también una muestra del amor incondicional de un padre hacia su hija en un contexto tan doloroso como el de la España franquista.

El poema se caracteriza por su tono directo y sencillo, pero cargado de una profunda carga emocional. En él, Goytisolo expresa sus deseos para Julia: que sepa vivir con alegría a pesar de las dificultades, que no se deje vencer por las sombras del pasado y que encuentre en el amor y la amistad las fuerzas necesarias para seguir adelante. La influencia de este poema trascendió las fronteras de la literatura y se convirtió en un himno de resistencia, especialmente cuando fue musicalizado por el cantautor Paco Ibáñez, lo que le dio una dimensión mucho mayor y alcanzó al público más joven.

Este poema es una muestra clara de la transición en la obra de Goytisolo hacia una poesía más lírica, menos centrada en la denuncia social y más en el ámbito de la reflexión personal, aunque sin perder de vista la realidad política del momento.

Evolución estética y el cambio de enfoque en los años 70

Bajo tolerancia (1973) y Taller de arquitectura (1977)

A medida que avanzaba la década de los 70, la poesía de Goytisolo fue cambiando, tanto en lo estilístico como en lo temático. En libros como Bajo tolerancia (1973) y Taller de arquitectura (1977), se observa una madurez aún mayor y un alejamiento de los temas exclusivamente políticos o sociales. Goytisolo comienza a abordar temas más filosóficos, con un lenguaje más depurado y un ritmo más reflexivo. Su poesía se convierte en un vehículo para una exploración más íntima del individuo, sus emociones y su lucha interna.

En Bajo tolerancia, se exploran cuestiones como la memoria histórica, el sufrimiento personal y la crítica a la hipocresía social, mientras que Taller de arquitectura se orienta hacia un tipo de poesía más experimental, donde la arquitectura del lenguaje y la forma se convierten en elementos clave para transmitir el mensaje del poeta.

Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es la introducción de nuevos temas en la obra de Goytisolo. En Taller de arquitectura, por ejemplo, se observa una mayor exaltación de la nostalgia, especialmente cuando habla de su tierra natal, Barcelona, y de la imagen de la patria. Esta nostalgia por el pasado, por un tiempo que se ha perdido irremediablemente, se convierte en un tema recurrente en sus libros de los años 70, donde la crítica a la sociedad española se mezcla con una reflexión más profunda sobre el sentido del hogar, la pertenencia y la identidad.

La etapa final y la poesía del amor

La noche le es propicia (1992) y el resurgir del vitalismo

En la década de los 90, a medida que José Agustín Goytisolo se acercaba a la septuagenaria, su poesía experimentó un resurgir de energía vital. En La noche le es propicia (1992), el poeta se sumerge en una reflexión apasionada sobre el amor, tema que, si bien ya había tocado en etapas anteriores, ahora se presenta con mayor profundidad y simbolismo. Este libro se centra en una relación amorosa entre un hombre y una mujer a lo largo de una noche, y aunque la carga erótica de los poemas está presente, Goytisolo también utiliza el amor como una fuerza regeneradora frente a la desesperanza y la desolación.

La poesía de Goytisolo, que anteriormente se había caracterizado por un tono sombrío y elegíaco, recobra en este libro una energía renovada, como si el amor fuera la única fuerza capaz de oponerse a la frialdad del mundo y a la inevitabilidad de la muerte. Esta obra también refleja la búsqueda de un sentido en la vida a través de los vínculos humanos, un tema que se consolida especialmente en los últimos libros del poeta. El tono sensual y lírico de La noche le es propicia no solo le permitió explorar de forma más amplia su mundo interior, sino que también dejó una huella importante en la poesía española contemporánea, al presentarse como una obra de madurez en la que se reafirmaban los valores humanos y la belleza de la vida, incluso en su fragilidad.

Poeta en Barcelona (1997) como despedida literaria

En 1997, apenas dos años antes de su muerte, Goytisolo publicó su último libro de poemas, Poeta en Barcelona. Este título, que hace una clara referencia a la obra de Federico García Lorca, simboliza la última etapa creativa de Goytisolo. En Poeta en Barcelona, el escritor vuelve a la ciudad que lo vio nacer para rendir un homenaje tanto a su pasado como a su presente, tratando de encontrar un sentido a la memoria histórica, a las huellas de la Guerra Civil y a las cicatrices que aún marcaban la sociedad española.

La obra se caracteriza por una reflexión sobre el paso del tiempo, el dolor del exilio y la continua búsqueda de identidad. La ciudad de Barcelona, siempre presente en su obra, se convierte aquí en un símbolo de la lucha por la libertad, el amor y la justicia. Este poemario es un testamento de la madurez literaria de Goytisolo, que cierra su ciclo poético con una mirada a su propia existencia y con la certeza de que la poesía había sido su refugio frente a la adversidad de los tiempos.

Muerte y circunstancias misteriosas

El 19 de marzo de 1999, José Agustín Goytisolo falleció en Barcelona, su ciudad natal, en circunstancias que todavía siguen siendo motivo de debate. Su cuerpo fue encontrado debajo de una ventana de su residencia, lo que originó especulaciones sobre un posible suicidio. Sin embargo, nunca se ha podido confirmar esta hipótesis, y la causa de su caída sigue siendo un misterio. A pesar de los rumores que rodearon su muerte, lo que quedó claro es que Goytisolo, al igual que muchos de sus contemporáneos, murió en medio de un proceso de reflexión personal y creativa que lo había alejado de las angustias sociales de su juventud.

El final de su vida fue tan enigmático como su obra. Si bien en sus últimos años su poesía había tomado un tono más amoroso y vitalista, el peso de la historia española, las tragedias familiares y su propio sufrimiento interno parecían continuar marcando su destino. A pesar de ello, Goytisolo dejó un legado literario de gran envergadura, que sigue siendo un pilar en la poesía española contemporánea.

Impacto y legado literario

Reconocimientos póstumos y su influencia en la poesía contemporánea

La obra de José Agustín Goytisolo, tanto en su faceta poética como en su labor como traductor y crítico literario, dejó una marca indeleble en la literatura española del siglo XX. Su evolución estilística, que fue desde la poesía social hasta la exploración profunda de los sentimientos humanos y las emociones más personales, se consolidó como una de las voces más originales y auténticas de su tiempo.

Tras su muerte, su influencia creció, y su obra comenzó a recibir el reconocimiento que merecía, no solo en España, sino también en el ámbito internacional. Los galardones y premios que había obtenido a lo largo de su carrera, como el Premio Ciudad de Barcelona (1980) y el Premio de la Crítica (1993), se sumaron a su legado, mientras que nuevas generaciones de poetas y escritores tomaron de su obra la fuerza de su lenguaje y el compromiso con la realidad.

Goytisolo también dejó una importante huella en la poesía dirigida a los jóvenes. Su poema Un mundo al revés, que fue musicalizado por el cantautor Paco Ibáñez, se convirtió en un clásico de la poesía infantil, y otros libros destinados a niños, como El lobito bueno (1984) o El príncipe malo (1984), continuaron la tradición de Goytisolo de acercar la poesía a nuevos públicos. Estos libros fueron bien recibidos tanto en España como en Cataluña, donde la obra de Goytisolo gozó de gran aceptación y popularidad.

La poesía infantil y su vínculo con jóvenes lectores

A pesar de que José Agustín Goytisolo es conocido principalmente por su poesía adulta, su legado en el ámbito de la poesía infantil es igualmente importante. A lo largo de los años, sus libros para niños se convirtieron en una parte esencial de su producción, abriendo la puerta a una nueva generación de lectores. Sus obras destinadas a un público joven no solo eran accesibles y divertidas, sino que también mantenían un nivel de profundidad emocional y crítica social que los hacía apropiados para cualquier edad. Goytisolo entendió que la poesía tenía la capacidad de trascender generaciones, y lo demostró a través de su vasta obra dirigida tanto a adultos como a niños.

Conclusión

José Agustín Goytisolo fue uno de los poetas más importantes de la literatura española del siglo XX. A lo largo de su carrera, no solo logró una enorme evolución estilística, sino que también construyó una obra que refleja los cambios sociales y políticos de su época, desde la represión franquista hasta la transición hacia la democracia. A través de sus versos, Goytisolo ofreció una visión profunda y humana de la realidad española, mientras exploraba las complejidades del individuo y sus emociones.

Aunque su vida terminó de forma trágica y misteriosa, su obra sigue viva. Su legado, tanto en la poesía como en la crítica literaria y la traducción, continúa influyendo en generaciones de escritores y lectores. En definitiva, José Agustín Goytisolo dejó un testamento literario de gran valor, que sigue siendo relevante y esencial en el panorama literario contemporáneo.

MCN Biografías, 2025. "José Agustín Goytisolo (1928–1999): Poeta y narrador comprometido con la lírica española contemporánea". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/goytisolo-gay-jose-agustin [consulta: 26 de enero de 2026].