Juan Belmonte García (1892–1962): El Pasmo de Triana que Cambió la Historia del Toreo

El nacimiento de una revolución: Juan Belmonte y los orígenes de un torero irrepetible

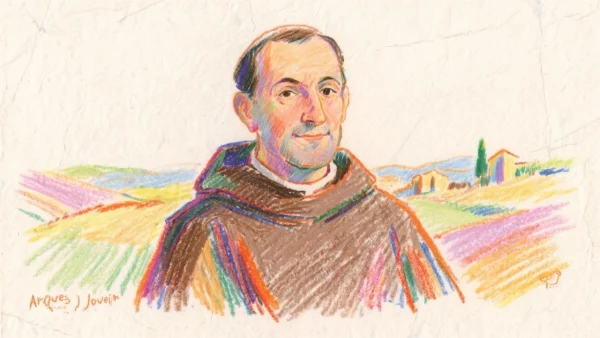

En el corazón de Sevilla, en el popular y castizo barrio de Triana, nació el 14 de abril de 1892 Juan Belmonte García, el hombre que transformaría para siempre la historia de la tauromaquia. Su llegada al mundo no estuvo rodeada de las glorias taurinas que habían rodeado a otros mitos del toreo como José Gómez Ortega «Joselito», cuyo linaje torero era tan claro como su destino. Por el contrario, Belmonte vino al mundo en una familia humilde dedicada al comercio de quincalla, sin más conexiones con el toro que la pasión popular que impregnaba las calles de su entorno.

Triana, cuna de artesanos, flamencos y soñadores, era un hervidero de tradiciones orales, de romanticismo popular y de valentía a flor de piel. Allí se forjó el temperamento de un joven que, lejos de destacar por su físico —de complexión débil y escasa fuerza—, mostraba ya una voluntad férrea y una inteligencia intuitiva que lo harían destacar entre los muchachos de su generación. Sus primeras aventuras no se desarrollaron en plazas formales, sino en dehesas clandestinas como las de Tablada, donde cuadrillas de niños saltaban tapias por la noche para enfrentarse sin ayuda ni normas a reses bravas, alimentando su pasión con más ilusión que técnica.

Fue en esos escenarios marginales donde Juan Belmonte comenzó a construir su leyenda. Allí aprendió a desafiar al peligro de forma instintiva, sin más escuela que la experiencia directa y el arrojo suicida. Pocos de sus compañeros de correrías habrían imaginado que aquel chiquillo que sorteaba la muerte por afición sería, años después, el gran revolucionario del toreo moderno, el primero que se atrevería a quedarse quieto frente al toro y a someter su embestida desde una cercanía hasta entonces inconcebible.

Aprendizaje errático y primeros fracasos

Pese a sus inclinaciones evidentes, el camino de Belmonte hacia el reconocimiento no fue inmediato ni sencillo. En un gesto paradójico, su debut taurino no se produjo en suelo español, sino en la localidad portuguesa de Elvas, el 6 de mayo de 1909. Aquella primera aparición pública fue el comienzo de un largo y tortuoso proceso de formación autodidacta que lo llevó de tentadero en tentadero, de plaza en plaza, y de cogida en cogida. A falta de una preparación técnica sólida y con un cuerpo poco apto para los rigores del toreo, los inicios de Belmonte estuvieron marcados por el dolor, el miedo y la perseverancia.

En 1910 y 1911 recorrió pequeñas plazas como El Arahal, Guareña y Constantina, donde acumuló percances sin obtener gloria. Fue en Sevilla, su ciudad natal, donde tocó fondo: tras una presentación sin picadores en 1910, fracasó estrepitosamente en su segunda aparición en 1911, al punto que, en un gesto de desesperación y vergüenza, se arrodilló frente al toro con la intención de recibir una cornada fatal. Este acto, más simbólico que temerario, revelaba el tormento interior de quien ya intuía un arte distinto, pero no encontraba todavía el modo de expresarlo con claridad frente al público y la crítica.

El milagroso triunfo en Valencia de 1912: punto de inflexión

Sin embargo, Belmonte no se rindió. Insistió, aprendió y observó. Y al fin, el 26 de mayo de 1912, en la plaza de Valencia, consiguió el reconocimiento que tanto anhelaba. Aquel día, acompañado de los toreros «España» y «Barquerito de Córdoba», Belmonte lidió reses de la señora viuda de Soler con un coraje y una elegancia inusitadas, recibiendo una cornada que, lejos de debilitarlo, legitimó su valor y autenticidad. El público, impresionado, le otorgó su primera gran ovación.

Ratificó su triunfo en las siguientes semanas, toreando de nuevo en Valencia los días 22 y 29 de junio, faenas que coronó con un impresionante resultado: cuatro orejas y dos rabos, cosechando así un respeto que lo devolvió con ímpetu a los ruedos sevillanos. El 21 de julio de 1912, ante reses del Duque de Tovar, fue sacado a hombros de la Real Maestranza hasta su barrio natal de Triana, un ritual reservado a los grandes héroes del toreo. La escena se repitió el 25 de agosto de ese mismo año, cimentando una fama que empezaba a traspasar los círculos regionales.

A partir de entonces, se inició un murmullo creciente entre los aficionados más sensibles a la renovación. Belmonte no era un torero más; era un fenómeno difícil de clasificar, un torero que rompía moldes, que proponía una estética desconocida hasta entonces: el toreo desde la quietud, el dominio absoluto del terreno y de la distancia, la subordinación total del animal a una voluntad humana calmada pero firme. Este estilo aún se estaba gestando, pero sus contornos ya eran evidentes.

En 1913, al presentarse en la plaza de toros de Madrid, confirmó ante el público más exigente del país la revolución silenciosa que venía gestando. A pesar de los defectos técnicos que aún mostraba —especialmente el criticado codilleo, ese gesto encogido y poco estético—, el trianero cautivó a la afición con su capacidad para parar al toro, aguantarlo inmóvil, templarlo y mandarlo, todo ello desde una serenidad pasmosa. Aquella valentía sin aspavientos provocó que el mismísimo «Guerrita», figura del toreo del siglo XIX, sentenciara: “El que aún no lo haya visto, que se dé prisa”.

Esa frase, que podía sonar a vaticinio fatalista, fue en realidad una advertencia histórica: Belmonte estaba trazando un camino nuevo en la tauromaquia, y quien no lo siguiera se quedaría irremediablemente atrás. El joven torero de Triana estaba dejando atrás los modelos anteriores, abriendo un surco propio por el que muy pronto transitaría toda una generación de espadas.

El arte de parar y templar: consagración, rivalidad y revolución estética

De novillero atrevido a matador consagrado

La temporada de 1913 marcó un punto decisivo en la trayectoria de Juan Belmonte. Tras haber desconcertado al público madrileño con su propuesta de toreo estático y su valentía sin alardes, se convirtió rápidamente en objeto de debate entre críticos, aficionados y toreros. Su manera de enfrentarse al toro rompía con décadas de tradición, y aunque aún era imperfecta desde el punto de vista técnico, su estilo poseía una coherencia interna poderosa, fruto de una concepción radicalmente nueva del toreo.

El 16 de octubre de 1913, en la plaza de toros de Madrid, Belmonte tomó la alternativa como matador de toros, en una corrida que hoy resulta legendaria tanto por la talla de sus protagonistas como por la decepción del resultado. El cartel era redondo: su padrino fue Rafael González Madrid, «Machaquito», quien se despedía de los ruedos esa misma tarde, y el testigo de la ceremonia fue nada menos que Rafael Gómez Ortega, «El Gallo», uno de los toreros más importantes del momento. Las reses, del hierro de Olea, prometían una gran tarde, pero el festejo fue un fiasco general. Los tres espadas fracasaron estrepitosamente, hasta el punto de que la retirada de Machaquito se vio empañada por el mal sabor del espectáculo.

No obstante, la figura de Belmonte ya no dependía de una corrida concreta, porque su arte había comenzado a dejar una huella honda en la afición. Su presentación como novillero había sido suficiente para que Madrid lo reconociera como algo diferente, un torero que obligaba a replantear las reglas mismas del juego. De ahí que, a pesar del «petardazo» de su alternativa, el interés por su evolución no hiciera más que crecer.

En el invierno de 1913 a 1914, Belmonte viajó a México, donde alternó el toreo con la bohemia, en una etapa de jolgorio y aprendizaje. Al regresar a España, la temporada de 1914 lo consagró como uno de los pilares de la tauromaquia moderna. El 2 de mayo, en Madrid, alternó con los hermanos «Gallo», en una corrida que pasó a la historia por otro motivo aún más trascendente: el nacimiento público de su rivalidad con José Gómez Ortega, «Joselito», la más célebre y fructífera de la historia del toreo.

La rivalidad con Joselito y la consolidación de una nueva tauromaquia

Belmonte y Joselito eran antípodas en estilo, formación y filosofía taurina. Joselito, heredero de una estirpe torera, era un director de lidia impecable, técnico brillante y dominador absoluto del oficio. Belmonte, autodidacta, intuitivo y profundamente estético, representaba la ruptura con lo clásico. Mientras Joselito organizaba la lidia con lógica y geometría, Belmonte introducía una poética de la inmovilidad y el riesgo. Ambos se enfrentaron en 258 corridas en apenas seis años, entre 1914 y 1920, creando una época dorada de la tauromaquia que aún hoy es recordada con reverencia.

En esas corridas, el público no solo asistía al enfrentamiento de dos figuras, sino al choque entre dos visiones del arte taurino. Belmonte fue perfeccionando su estilo a base de estudiar al toro, detenerlo, templarlo y conducirlo con suavidad. De ahí surgió el concepto de temple, una innovación radical que supuso someter la embestida a un ritmo humano, sin conceder espacio ni huida. Este temple no era solo una técnica: era una filosofía del toreo, una manera de comunicar emoción desde el silencio y la firmeza.

A ello se sumaba la maestría de Belmonte en otros aspectos técnicos que serían asumidos como estandartes del toreo moderno. Su manera de cargar la suerte, de acompañar el pase con todo el cuerpo, no solo el brazo, renovó la estética del movimiento en la lidia. Sus verónicas lentas, amplias y profundas, rematadas con la media verónica conocida como la «belmontina», se convirtieron en una firma personal. También destacaban sus naturales y pases de pecho, ejecutados con hondura y verdad, sin disimulo ni artificio.

Lo más llamativo era que la innovación no generaba rechazo entre los aficionados más tradicionales, sino admiración. Belmonte no destruía el toreo, lo elevaba a una nueva categoría estética. Incluso figuras consagradas como «Guerrita» o escritores como José Ortega y Gasset, que veían en la fiesta una expresión filosófica del ser español, se rendían ante su magisterio. La afición comprendía que, si bien Joselito era el arquitecto de la lidia, Belmonte era su poeta trágico.

No obstante, no todo en su estilo era perfecto o irreprochable. El propio texto de referencia reconoce que Belmonte no alcanzó la perfección técnica de Joselito, especialmente en la conducción global de la corrida. A menudo necesitaba toros cómodos y pastueños, menos exigentes físicamente, lo que favoreció que algunos de sus seguidores adoptaran un estilo ventajista. Pero esa dependencia no restaba valor a su aportación artística, ya que el toro dócil era necesario para poder ejecutar la quietud absoluta y el temple sin interrupciones.

El toro como aliado: redefiniendo terrenos, distancias y lentitud

Una de las grandes revoluciones de Belmonte fue el manejo del espacio escénico. Donde antes se toreaba en movimiento, buscando salir del terreno del toro, él decidía quedarse, obligando al astado a moverse en un espacio reducido y controlado. Redefinió lo que se entendía por terrenos y distancias, acercando el cuerpo al pitón y manteniéndose inmóvil durante la embestida. Esa apuesta por la inmovilidad generaba una tensión estética y emocional inédita, que conectaba con el público a niveles profundamente simbólicos.

Con este enfoque, el toro dejó de ser simplemente una amenaza física para convertirse en un interlocutor artístico. Belmonte supo leer las condiciones del animal, adaptarse a su ritmo y crear un diálogo visual que hoy sigue siendo el ideal perseguido por muchos toreros. Su técnica no era únicamente de dominio, sino de comunicación silenciosa con el animal.

Esta transformación conceptual también impactó en la forma de entender la tauromaquia como espectáculo. La faena dejó de ser una sucesión de lances para convertirse en una coreografía cargada de lirismo, donde cada pase tenía sentido en el conjunto y respondía a una lógica interna de la emoción. Así, el toreo de Belmonte trascendía lo físico para convertirse en experiencia estética total.

La influencia del público y el surgimiento de una escuela belmontina

A medida que crecía su fama, el estilo belmontino comenzó a influir en toda una generación de toreros. Muchos adoptaron sus posturas, su manera de ejecutar los pases, incluso su estética personal. La figura del matador serio, introspectivo y casi trágico reemplazó al torero pintoresco y superficial. La influencia de Belmonte fue tan grande que, tras su retirada, la mayoría de los grandes toreros de las décadas siguientes continuaron su legado, ya fuera en la búsqueda del temple, en la economía del movimiento o en la dramatización del arte.

El público, por su parte, elevó a Belmonte a la categoría de mito viviente. No solo era el torero que más orejas y rabos cortaba, sino también el que más atención despertaba entre los intelectuales y artistas. Poetas como Gerardo Diego y escritores como Manuel Chaves Nogales encontraron en él una figura que encarnaba los dilemas del hombre moderno: el enfrentamiento con la muerte, el valor silencioso, la voluntad artística frente al caos.

Así, la rivalidad con Joselito no fue solo una lucha por la supremacía en los ruedos, sino la pugna entre dos modos de entender el arte, cuyo equilibrio culminó trágicamente en 1920, cuando Joselito murió en Talavera de la Reina por la embestida del toro «Bailador». Belmonte, profundamente afectado, quedó como único heredero de una época irrepetible, pero también como símbolo de una forma de estar en el mundo que, con el paso del tiempo, no ha hecho más que crecer en importancia.

La leyenda tras la muleta: retiro, ocaso y mito de Juan Belmonte

Últimos años en los ruedos y epílogo taurino

La carrera taurina de Juan Belmonte no fue lineal, sino que estuvo marcada por interrupciones, regresos y momentos de duda, reflejo de un alma atormentada y profundamente consciente de su lugar en la historia del arte que cultivó. Después de haber alcanzado el cénit de su carrera en la década de 1910, decidió retirarse en 1922, dejando a la afición con una sensación de vacío similar a la que dejó la muerte de Joselito dos años antes.

Este primer retiro fue, sin embargo, provisional. En 1925, el torero sevillano regresó a los ruedos, esta vez más maduro, con un dominio técnico perfeccionado y una consciencia aún más nítida del riesgo. Durante ese segundo periodo (1925-1927), demostró que su arte no se había desvanecido, sino que había adquirido una forma más depurada y melancólica. Volvió a pisar las grandes plazas, aunque con menos frecuencia, hasta que una cogida en Barcelona en 1927 lo obligó nuevamente a replantearse su continuidad.

Belmonte reapareció una vez más en 1934, y al año siguiente, en 1935, se cortó la coleta de forma definitiva, sellando así su ciclo como matador activo. En total, se vistió de luces en 694 ocasiones, estoqueó 1.429 toros, y cortó 486 orejas y 117 rabos, una cifra que lo situaba entre los toreros más prolíficos de su tiempo. Fue también el único matador de toros que ha cortado dos rabos en la Monumental de Las Ventas, hito que cimentó su leyenda como figura excepcional en la historia de la tauromaquia.

Accidentes, rejoneo y giras en América Latina

Durante su trayectoria, el riesgo extremo que asumía le pasó factura. Belmonte sufrió innumerables cogidas, algunas de ellas de gravedad. En 1916, fue herido en La Línea de la Concepción; en 1920, recibió una cornada seria en la dehesa de don Argimiro Pérez Tabernero durante un tentadero; y en 1921, fue cogido en Madrid, Barcelona y Gijón. Incluso en sus últimas temporadas, ya maduro y experimentado, sufrió nuevas cornadas, como la sufrida en Barcelona en 1927, que precipitó su segundo retiro.

A pesar de su retirada del toreo a pie, Belmonte no se desligó del mundo taurino. Durante sus años fuera de los ruedos, incursionó como rejoneador, intentando trasladar su célebre temple desde el suelo al caballo. Su intento de replicar en el rejoneo el dramatismo y la estética del toreo a pie tuvo resultados desiguales, pero fue una prueba más de su incesante búsqueda artística.

También recorrió América Latina, especialmente México y Lima, donde cosechó importantes triunfos. La afición americana, impresionada por su figura mítica y su estilo singular, lo adoptó como propio. Para muchos, fue y sigue siendo el torero más grande que jamás pisó suelo ultramarino. Su fama trascendía las plazas y lo convirtió en una figura internacional, algo inusual en una época en la que el toreo era todavía un arte con fronteras culturales marcadas.

Estadísticas legendarias: una carrera marcada por el riesgo

Los números de Belmonte, por sí solos, ya lo convierten en una figura central en los anales del toreo. Pero lo que da verdadero peso a sus estadísticas es el contexto en que se produjeron: una época en la que el toro era más agresivo, el público más exigente, y los medios de protección prácticamente inexistentes. Belmonte se enfrentó a los toros más bravos, incluyendo temidos ejemplares de la ganadería de Miura, sin escatimar compromiso.

En solo seis años, alternó con Joselito en más de 250 corridas, un ritmo frenético que hoy sería impensable para cualquier torero de élite. Su capacidad de regenerarse tras cada cogida, de regresar al ruedo con más profundidad aún, fue vista como prueba de una vocación genuina, casi mística. A diferencia de otros matadores que buscaban el éxito por ambición o fama, en Belmonte el toreo era una necesidad existencial.

Su técnica, marcada por la quietud extrema, implicaba un riesgo enorme: un solo error podía ser letal. Pero esa elección consciente del peligro fue también lo que le dio su aura trágica, esa dimensión de héroe clásico que lo diferenciaba de todos sus contemporáneos. No era simplemente un torero; era un hombre que había convertido el ruedo en un espacio de verdad radical.

La vejez amarga y el final en Utrera

Con el paso de los años, y especialmente tras su retiro definitivo en 1935, Belmonte vivió entre la nostalgia del pasado y una lucha constante contra el tiempo. Dueño de una finca en Utrera (Sevilla), se dedicó a la cría de toros, a la lectura y a las tertulias con amigos, muchos de ellos intelectuales y artistas. Pero con los años, la salud comenzó a deteriorarse y con ella su carácter indómito. Belmonte, que había vivido de espaldas al miedo, no pudo aceptar la decrepitud ni la pérdida de vigor.

El 8 de abril de 1962, tan solo unos días antes de cumplir 70 años, se suicidó con un disparo en la sien en su finca andaluza. El torero que había enfrentado al toro sin temblar, que había transformado el arte taurino desde sus cimientos, decidió poner fin a su vida cuando ya no podía sostener su imagen de fuerza y dominio. La noticia conmocionó al mundo taurino y artístico, y generó un debate sobre la dimensión trágica del personaje. Belmonte, fiel a su naturaleza, escogió su salida con el mismo control con que se plantaba ante el toro.

Juan Belmonte en la literatura: Gerardo Diego, Chaves Nogales y otros

La influencia de Belmonte no terminó con su muerte. Al contrario: su figura adquirió una dimensión mítica, especialmente en los círculos literarios e intelectuales. Poetas como Gerardo Diego le dedicaron versos memorables. En un famoso soneto, el poeta clamaba: “¡Apiádate, Señor, de Juan Belmonte!”, y en una de sus odas más célebres lo describía con imágenes cósmicas, donde el ruedo se convertía en un universo cerrado y eterno:

No existen más que un toro y un torero, / estimulando en planetaria masa / la lenta rotación de la faena…

Del mismo modo, el periodista y escritor Manuel Chaves Nogales, que lo conoció personalmente, escribió una biografía fundamental: «Juan Belmonte, matador de toros». Esta obra no solo retrata al torero, sino que lo presenta como una figura existencial, un hombre dividido entre la gloria y la melancolía, entre el arte y el dolor.

Estos testimonios literarios ayudaron a consolidar a Belmonte como una figura cultural, no solo taurina, y lo insertaron en el imaginario del siglo XX español junto a artistas, filósofos y pensadores. Su vida, tan llena de contrastes, fue vista como una alegoría de la lucha contra el destino, como una parábola sobre el valor de enfrentarse al abismo.

Su huella en la tauromaquia moderna: ortodoxia del temple y la quietud

A más de medio siglo de su muerte, Juan Belmonte sigue siendo la referencia insoslayable del toreo moderno. Su forma de entender la lidia, basada en la inmovilidad, el dominio del tiempo y el diálogo con el toro, ha sido asumida como ortodoxia por generaciones posteriores. Todo torero que quiera aspirar a la grandeza debe, en algún momento, confrontarse con el legado de Belmonte, ya sea para continuarlo o para reaccionar contra él.

En la evolución del arte taurino, hay un antes y un después de su figura. Su nombre se menciona con respeto reverencial no solo por su arte, sino por haber sido capaz de imponer una visión personal sin doblegarse a la tradición ni al público. Belmonte no buscó la popularidad fácil, sino la verdad profunda, y por eso su obra es duradera, indiscutible, única.

MCN Biografías, 2025. "Juan Belmonte García (1892–1962): El Pasmo de Triana que Cambió la Historia del Toreo". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/belmonte-garcia-juan [consulta: 16 de octubre de 2025].