San Agustín de Hipona (354–430): El Arquitecto Espiritual del Pensamiento Occidental

Un mundo en transición: el Imperio Romano en el siglo IV

La crisis del Imperio y el auge del cristianismo

San Agustín nació en el año 354, en un periodo de profundos cambios dentro del Imperio Romano. Durante el siglo IV, Roma vivía una decadencia tanto política como moral que anunciaba el fin de su hegemonía clásica. El cristianismo, tras siglos de persecución, comenzaba a consolidarse como religión dominante, especialmente tras el Edicto de Milán (313) y el Concilio de Nicea (325). Este contexto histórico marcó de forma crucial la vida y obra de Agustín, cuya misión espiritual consistió precisamente en articular el pensamiento cristiano dentro de una cultura aún profundamente influida por el legado pagano y filosófico grecorromano.

Los romanos comenzaban a percibir los cambios como una amenaza a su antigua gloria, atribuyendo a menudo la inestabilidad social y militar a la pérdida de los valores tradicionales. Frente a esta visión nostálgica del pasado pagano, el cristianismo proponía una nueva concepción del ser humano, del tiempo y de la historia, profundamente teleológica y orientada hacia lo eterno. Agustín se convertiría, a través de su obra, en el gran constructor de este puente entre la antigüedad clásica y la nueva era cristiana, perfilando lo que hoy reconocemos como la cosmovisión occidental medieval.

Norte de África: cuna cultural y filosófica

Tagaste, actual Souk-Ahras en Argelia, fue la ciudad natal de Agustín. Esta región del norte de África no era periférica al Imperio, sino una zona de intensa actividad intelectual, religiosa y comercial. África Proconsular, con centros como Cartago, era uno de los territorios más romanizados, donde florecía la enseñanza del latín, la retórica y la filosofía. El cristianismo había echado raíces profundas en estas tierras desde el siglo II, y era allí donde se desarrollaban intensos debates doctrinales y políticos. En este clima de pluralidad religiosa (cristianos, donatistas, maniqueos, paganos), Agustín absorbió una riqueza de influencias que más tarde sintetizaría de forma genial en su pensamiento teológico.

Orígenes familiares y primera formación

La familia de Agustín: entre paganismo y cristianismo

La familia de Agustín reflejaba la tensión cultural y espiritual de su época. Su padre, Patricio, era un funcionario pagano que representaba el espíritu tradicional romano. En cambio, su madre, Mónica, era una fervorosa cristiana que jugó un papel decisivo en su vida. La figura de Mónica ha quedado inmortalizada en las Confesiones de su hijo, no solo como madre devota, sino como modelo de perseverancia espiritual. Durante años, oró y esperó su conversión, acompañándolo incluso en sus viajes. La coexistencia de estas dos cosmovisiones en su núcleo familiar marcó la vida interior de Agustín, enfrentado desde muy joven al dilema entre la búsqueda del placer y la llamada de lo trascendente.

Educación clásica: Cartago y la retórica

Agustín fue un niño precoz y brillante. Sus estudios comenzaron en Tagaste, pero fue en Cartago, el gran centro académico del norte africano, donde se sumergió en la cultura latina clásica. Aprendió gramática, retórica y literatura, admirando a autores como Cicerón, cuya Hortensius despertó en él la pasión por la filosofía. A pesar de su talento, Agustín reconocía en sus memorias la superficialidad moral de aquellos años, marcados por la búsqueda de prestigio intelectual y los placeres sensuales. La retórica, que llegó a enseñar profesionalmente, se convirtió para él en una herramienta ambigua, capaz de servir tanto a la verdad como al engaño, lo cual lo impulsaría a una posterior revisión ética de este saber.

Juventud y búsquedas intelectuales

El maniqueísmo y la insatisfacción existencial

Durante casi una década, Agustín fue adepto del maniqueísmo, una doctrina religiosa dualista que dividía el mundo entre el bien (espiritual) y el mal (material). Esta religión le ofrecía, en apariencia, una explicación racional al problema del mal, que tanto le perturbaba. Sin embargo, con el tiempo se sintió decepcionado por sus inconsistencias doctrinales y la falta de profundidad filosófica de sus líderes. Fue entonces cuando comenzó a cuestionar radicalmente sus creencias, adentrándose en un escepticismo doloroso, en el que dudaba incluso de la posibilidad del conocimiento verdadero.

Roma y Milán: influencias filosóficas y religiosas

Agustín se trasladó a Roma buscando mejores oportunidades como profesor de retórica, pero su verdadera transformación ocurrió en Milán, donde conoció a San Ambrosio, obispo de la ciudad, cuya inteligencia y espiritualidad lo impresionaron profundamente. A través de Ambrosio, Agustín descubrió la interpretación alegórica de las Escrituras, lo que le permitió superar sus antiguos prejuicios racionalistas contra la Biblia. Al mismo tiempo, se sintió atraído por el neoplatonismo, en especial las ideas de Plotino, que le ofrecían una metafísica del alma y la jerarquía del ser compatible con el cristianismo. Este encuentro con el pensamiento platónico resultó clave para su posterior formulación de la teología cristiana: le permitió concebir a Dios como la fuente inmutable de todo ser, y al alma como orientada hacia lo eterno.

La conversión: camino a la fe cristiana

San Ambrosio y la interpretación de las Escrituras

Uno de los hitos fundamentales en la vida de Agustín fue su relación con San Ambrosio. A diferencia de otros clérigos, Ambrosio no era simplemente un predicador piadoso, sino un intelectual refinado, que sabía dialogar con la filosofía clásica. Agustín quedó fascinado no solo por su erudición, sino también por su actitud espiritual. El obispo de Milán le enseñó a leer las Escrituras no como una colección de mitos, sino como una narrativa simbólica de la relación entre Dios y el hombre. Esta nueva perspectiva abrió en Agustín un espacio interior donde comenzaban a reconciliarse la razón y la fe, la filosofía y la religión.

El bautismo y la renuncia al mundo secular

En el año 387, tras años de dudas, lecturas y crisis interiores, Agustín tomó la decisión de abandonar su carrera de retórico y recibir el bautismo de manos de San Ambrosio. El acto no fue simplemente una aceptación intelectual del cristianismo, sino una transformación radical de su existencia. Agustín renunció también a la mujer con la que había vivido durante catorce años y con la que tuvo un hijo, Adeodato, que moriría poco después. Esta renuncia fue dolorosa, pero vista por él como necesaria para entregarse por completo a Dios.

Desde ese momento, se retiró a la vida contemplativa, dedicando sus esfuerzos al estudio, la meditación y la preparación espiritual. Fue en esta etapa cuando escribió algunas de sus primeras obras filosófico-teológicas, entre ellas Soliloquia y De beata vita, en las que se percibe ya una clara orientación hacia la interioridad como camino del conocimiento de Dios.

Hipona y el surgimiento de un líder espiritual

Ordenación sacerdotal y episcopado

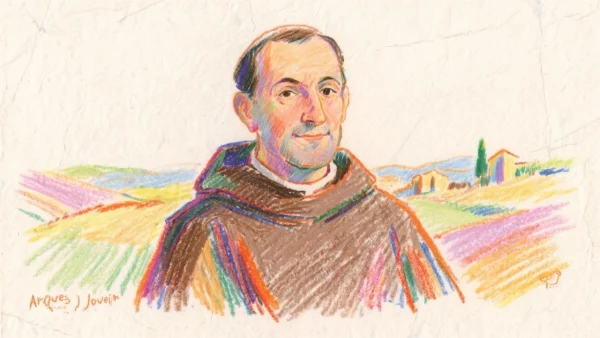

Tras su conversión y bautismo en el año 387, San Agustín regresó a su tierra natal en el norte de África. Luego de un breve periodo de vida monástica con un grupo de amigos y discípulos en Tagaste, fue ordenado sacerdote en el año 391 en la ciudad portuaria de Hipona (actual Annaba, Argelia). Cuatro años más tarde, fue consagrado obispo coadjutor y finalmente obispo titular de la diócesis. A partir de este momento, Agustín se convirtió en una figura central no solo en la Iglesia africana, sino en toda la cristiandad latina.

Como obispo, desplegó una actividad pastoral incesante: predicaba casi a diario, organizaba la vida eclesial, combatía herejías y participaba en concilios regionales. Sin embargo, nunca abandonó su labor intelectual. Sus escritos, en su mayoría compuestos durante este periodo, responden tanto a cuestiones teológicas como a situaciones pastorales inmediatas, combinando profundidad doctrinal y agudeza apologética.

Lucha contra herejías: donatismo, maniqueísmo y pelagianismo

Agustín fue un defensor incansable de la ortodoxia cristiana frente a las principales corrientes heréticas de su tiempo. Una de las más relevantes fue el donatismo, una corriente rigorista nacida en África que sostenía que los sacramentos administrados por obispos indignos eran inválidos. Agustín defendió la eficacia objetiva de los sacramentos, independientemente de la santidad del ministro, y propuso una visión más inclusiva de la Iglesia como una comunidad mixta de justos y pecadores, hasta la revelación final.

Otra controversia clave fue contra el pelagianismo, doctrina promovida por el monje Pelagio, que negaba la necesidad de la gracia divina para hacer el bien. Para Agustín, esta posición socavaba la centralidad de Cristo y la redención. En respuesta, desarrolló una teología de la gracia que se volvería normativa para la teología occidental, destacando la incapacidad del ser humano de salvarse sin la ayuda divina, y el papel determinante de la gracia preveniente y eficaz.

Su antigua adhesión al maniqueísmo le permitió rebatirlo con especial profundidad. Lo criticó por su visión dualista del mundo y del alma, afirmando que el mal no es un principio cósmico autónomo, sino una privación del bien, resultado de la libre voluntad humana desviada de Dios.

Obras mayores y pensamiento filosófico

Confesiones y el nacimiento de la introspección moderna

Una de las obras más conocidas de San Agustín es sin duda las Confesiones, escritas entre el 397 y el 400. Este texto autobiográfico, estructurado en trece libros, representa una innovación radical en la literatura espiritual. No se trata simplemente de una narración cronológica de su vida, sino de una exploración profunda del alma, escrita en forma de diálogo con Dios.

En las Confesiones, Agustín articula por primera vez de forma sistemática la idea de que la verdad y la salvación se hallan en el interior del hombre. Su famosa exhortación «No salgas fuera de ti, vuelve a ti mismo: en el interior del hombre habita la verdad» inaugura la tradición de la interioridad como vía de conocimiento, que influirá en pensadores desde Descartes hasta Pascal.

Más allá de su valor espiritual, esta obra marcó el inicio de la introspección como categoría filosófica y psicológica. En ella se anticipan preocupaciones modernas sobre la identidad personal, el tiempo, la memoria y la voluntad.

De civitate Dei: la ciudad terrena y la ciudad celestial

Otra obra monumental es De civitate Dei (La ciudad de Dios), escrita entre 413 y 426 como respuesta a las críticas que culpaban al cristianismo de la caída de Roma ante los visigodos en 410. Agustín aprovecha la ocasión para desarrollar una teología de la historia basada en el conflicto entre dos ciudades: la civitas Dei (la ciudad de Dios) y la civitas terrena (la ciudad del hombre).

Estas dos ciudades representan dos amores: el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, y el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Aunque ambas coexisten en la historia, su destino es diverso: la ciudad de Dios se orienta hacia la eternidad, mientras que la ciudad terrena busca placeres efímeros.

Este esquema no solo dio sentido espiritual a los acontecimientos del colapso imperial, sino que también se convirtió en una categoría analítica para la historia. La influencia de esta obra se extendería por toda la Edad Media, configurando la relación entre Iglesia y Estado, y los conceptos de poder temporal y espiritual.

De Trinitate y el alma como reflejo de Dios

Entre sus obras teológicas más complejas destaca De Trinitate, donde Agustín intenta explicar el misterio de la Trinidad mediante analogías tomadas del alma humana. Propone que la Trinidad divina —Padre, Hijo y Espíritu Santo— se refleja en las tres facultades del alma: memoria, entendimiento y voluntad.

Esta concepción no solo tiene un valor teológico, sino también antropológico, pues sitúa al ser humano como imago Dei, hecho a imagen de Dios. El alma, en su estructura más profunda, revela la huella de su Creador. Esta visión generaría una vasta tradición especulativa en la escolástica medieval, influenciando a autores como Tomás de Aquino y Buenaventura.

El pensamiento agustiniano: doctrina y ética

La teoría de la iluminación y el conocimiento interior

Agustín propuso una teoría del conocimiento que combinaba la introspección platónica con el teísmo cristiano. Para él, conocer no es simplemente recibir datos sensibles, sino recordar y contemplar verdades eternas inscritas en el alma por Dios. Esta teoría, conocida como iluminación agustiniana, sostenía que la mente humana necesita la luz divina para acceder a la verdad, del mismo modo que el ojo físico necesita la luz solar para ver.

Al rechazar tanto el empirismo como el racionalismo autosuficiente, Agustín inauguró una epistemología relacional, donde el conocimiento se produce en la medida en que el alma se orienta hacia Dios. Así, toda auténtica búsqueda de verdad implica una dimensión espiritual.

El mal, el libre albedrío y la ley eterna

Uno de los aportes más perdurables de Agustín fue su comprensión del mal como privación del bien, una idea tomada de Plotino pero reelaborada en clave cristiana. Contra el maniqueísmo, que atribuía el mal a un principio cósmico negativo, Agustín defendió que todo lo creado es bueno en su origen, y que el mal surge cuando las criaturas se desvían del orden establecido por Dios.

Este desorden es posible porque el hombre ha sido dotado de libre albedrío. La libertad, lejos de ser autonomía absoluta, implica responsabilidad moral ante Dios. Así, el pecado no es una necesidad metafísica, sino un abuso de la libertad, y la gracia divina es la única fuerza capaz de reordenar la voluntad hacia el bien.

La ley moral agustiniana se basa en la ley eterna de Dios, que se manifiesta en la naturaleza (ley natural) y se encarna en la historia (ley revelada). La vida ética consiste en alinearse con ese orden divino, lo cual lleva a la verdadera felicidad: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».

Historia, tiempo y providencia divina

Agustín ofreció también una concepción del tiempo profundamente original. En las Confesiones, describe el tiempo como una dimensión del alma, donde pasado, presente y futuro se experimentan como memoria, atención y expectación. El tiempo no existe fuera de la conciencia humana, sino como una forma de percibir el devenir.

Esta reflexión se conecta con su visión providencialista de la historia: el mundo no evoluciona al azar, sino que está orientado hacia un fin escatológico en el que Dios revelará su justicia. Aunque el mal parece dominar a veces, todo forma parte del plan divino. La historia, como el alma, solo halla sentido en la reconexión con Dios.

Declive físico y asedio espiritual

Los últimos días en Hipona durante la invasión vándala

En los últimos años de su vida, San Agustín asistió al colapso progresivo del orden romano en África del Norte. En el año 430, la ciudad de Hipona fue sitiada por los vándalos, un pueblo germánico que avanzaba por el Magreb tras haber cruzado Hispania. A pesar de su estado de salud precario, Agustín no abandonó la ciudad ni su responsabilidad pastoral. Permaneció con su pueblo, exhortando a la esperanza cristiana y al valor espiritual en medio del caos.

Durante este asedio, Agustín enfermó gravemente. Pasó sus últimos días en oración, ayuno y meditación de los salmos penitenciales, que mandó copiar y colocar en las paredes de su celda para tenerlos siempre ante sus ojos. Murió el 28 de agosto del 430, dejando atrás una vasta obra escrita y una comunidad profundamente marcada por su ejemplo de vida. Poco después de su muerte, Hipona cayó, pero su legado sobrevivió al derrumbe del Imperio.

El pensamiento frente a la muerte

En sus escritos, Agustín abordó con lucidez y serenidad el tema de la muerte. Para él, la vida terrena era una peregrinación hacia la patria celestial, una etapa temporal en la que el alma se prepara para su destino eterno. Esta visión impregnó sus homilías, cartas y tratados, invitando a los fieles a no temer la muerte sino a vivir con rectitud, sabiendo que la verdadera vida comienza tras la muerte, en la visión de Dios.

Esta concepción no solo ofrecía consuelo a los cristianos perseguidos o empobrecidos por las guerras, sino que también redefinía el sentido del sufrimiento humano. En lugar de verlo como un castigo, Agustín lo entendía como una pedagogía divina, una oportunidad para crecer en fe y purificación.

Percepción contemporánea y reacciones a su obra

La Iglesia, Roma y el mundo cristiano tras su muerte

La muerte de Agustín no supuso el final de su influencia. Por el contrario, sus discípulos y admiradores comenzaron rápidamente a recopilar, copiar y difundir su obra. Su biblioteca personal fue protegida durante la toma de Hipona, y muchas de sus obras llegaron intactas a Roma y al sur de la Galia, donde influyeron en pensadores como San Cesáreo de Arlés y San Benito.

La Iglesia latina lo reconoció como uno de sus pilares fundamentales, junto con Jerónimo, Ambrosio y Gregorio Magno. Su autoridad se consolidó en los siglos posteriores, convirtiéndose en la voz teológica más influyente de la patrística occidental. Doctrinas fundamentales como el pecado original, la gracia, la predestinación y la Trinidad fueron leídas y enseñadas a partir de sus textos.

En Roma y Constantinopla, su figura fue objeto de admiración pero también de debates. Su postura sobre la gracia y la predestinación, aunque aceptada por muchos, fue matizada y reelaborada por autores como Juan Casiano y, más tarde, Tomás de Aquino, que buscó equilibrar la libertad humana con la soberanía divina.

Controversias y admiraciones en la Edad Media

Durante la Edad Media, Agustín se convirtió en la autoridad suprema para la teología y la filosofía. Su pensamiento fue incorporado en el sistema educativo de las escuelas monásticas y catedralicias, y más tarde en las universidades medievales. Sin embargo, su obra también fue objeto de interpretación y disputa.

Los agustinianos defendían una lectura estricta de su doctrina sobre la gracia y la predestinación, mientras que otros teólogos, como los escolásticos, intentaban conciliarla con el redescubrimiento de Aristóteles. Agustín fue citado extensamente por Anselmo de Canterbury, Pedro Lombardo, Bonaventura y otros grandes pensadores medievales.

Su visión pesimista de la condición humana, resultado del pecado original, fue criticada por algunos como excesivamente severa, pero también fue vista como una advertencia realista sobre las limitaciones morales del hombre. En cualquier caso, Agustín fue el autor más citado y comentado después de la Biblia durante toda la Edad Media.

El legado duradero en la historia del pensamiento

Influencias en la Reforma y en la filosofía moderna

En el siglo XVI, durante la Reforma protestante, la figura de Agustín fue recuperada por Martín Lutero, quien había sido monje agustiniano. Lutero se apoyó en su doctrina sobre la justificación por la fe y la gracia para cuestionar la teología meritocrática de la Iglesia medieval. También Juan Calvino admiró su visión de la predestinación y del gobierno divino.

Sin embargo, la Iglesia católica también reivindicó a Agustín, considerándolo un defensor de la ortodoxia. En el Concilio de Trento, sus obras fueron citadas para argumentar la necesidad de la gracia y el bautismo para la salvación.

En la filosofía moderna, Agustín fue redescubierto por Descartes, quien valoró su introspección como antecedente del «pienso, luego existo». Filósofos como Pascal, Kierkegaard, Heidegger y Arendt lo consideraron un pionero del pensamiento existencial. Su visión del alma, el tiempo y la memoria se convirtió en un puente entre la teología y la fenomenología contemporánea.

Presencia en la teología y espiritualidad contemporánea

Hasta nuestros días, San Agustín sigue siendo una figura central en la espiritualidad cristiana. Sus obras se estudian en seminarios, universidades y movimientos de renovación. Su mensaje sobre la búsqueda interior, la gracia divina y el amor de Dios resuena especialmente en una época marcada por el individualismo y la sed de sentido.

El Concilio Vaticano II (1962-1965) redescubrió muchas de sus intuiciones teológicas, especialmente en lo que respecta a la relación entre fe y razón, Iglesia y mundo, gracia y libertad. Teólogos contemporáneos como Henri de Lubac, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) y Hans Urs von Balthasar han elaborado su pensamiento a partir de una lectura renovada de Agustín.

Asimismo, su obra ha influido en la pastoral moderna, ofreciendo una visión profunda de la conversión como proceso espiritual dinámico, no como acto puntual. Su frase “Nos hiciste, Señor, para ti…” ha sido adoptada como lema por innumerables movimientos cristianos.

San Agustín más allá de la teología

El valor de la música en su obra y vida espiritual

Un aspecto menos conocido pero muy revelador de San Agustín es su relación con la música. Formado en la tradición musical grecolatina, escribió una obra titulada De Musica, dedicada al estudio del ritmo y la estética sonora. Aunque no llegó a completarla, en ella exploró la relación entre el orden musical y el orden del alma, anticipando intuiciones sobre la armonía interior como reflejo de la creación divina.

En sus Confesiones, relata cómo lloraba al oír himnos litúrgicos, sintiéndose dividido entre el goce sensorial y el deseo de pureza espiritual. Esta tensión revela su sensibilidad estética, pero también su lucha interior por elevar el placer estético hacia Dios, en lugar de dejarse dominar por él.

Agustín contribuyó a la legitimación de la música sacra dentro del culto cristiano, destacando su capacidad de elevar el alma hacia lo trascendente. Su teología del canto ha influido profundamente en la liturgia y la espiritualidad de la Iglesia, donde la música es vista no como simple adorno, sino como vehículo de lo divino.

Agustín como precursor de la subjetividad moderna

Más allá de sus logros teológicos, San Agustín puede considerarse como uno de los padres de la subjetividad occidental. Al centrar su pensamiento en la experiencia interior del alma, en la memoria, el deseo y la conciencia de sí, inauguró una nueva forma de filosofar que influirá no solo en la teología, sino también en la psicología, la literatura y la filosofía existencial.

Su capacidad para narrar el drama del alma en su búsqueda de sentido, de verdad y de redención, lo convierte en una figura universal. Su obra no es solo patrimonio de la Iglesia, sino de toda la cultura humanista, que reconoce en él a un pensador de inmensa profundidad.

En San Agustín, la razón se une a la fe, el clasicismo a la revelación, el alma al cosmos. Su vida fue un const

MCN Biografías, 2025. "San Agustín de Hipona (354–430): El Arquitecto Espiritual del Pensamiento Occidental". Disponible en: https://mcnbiografias.com/app-bio/do/agustin-de-hipona-san [consulta: 16 de octubre de 2025].